Mujeres en política y política de mujeres

noviembre 18, 2013 en Doce Miradas

Aintzane Ezenarro, Cristina Fernández de Kirchner, Angela Merkel y Arantza Quiroga.

Fotos: Erikenea.net, fotocancunpendulo.tv, jornadadiaria.com y José María López.

Andaba estos días dándole vueltas al asunto de por qué en tantas historias que se organizan hay una infinita mayor presencia de hombres que de mujeres y por qué a algunos les molesta tanto que se reclame una representación femenina en ellas, al menos en un porcentaje similar al que existe en la sociedad, cuando me di cuenta de que de nuevo habíamos caído en una trampa: nos sentíamos unas agustinas de Aragón enarbolando la bandera de la justicia y pidiendo lo que para nosotras parecía evidente, cuando en realidad no se trata de una mera reivindicación sino de una denuncia sobre una auténtica ilegalidad, porque no se está cumpliendo la ley. Y es que en realidad, se trata de eso: de un absoluto y completo incumplimiento de la legislación vigente, incluso, denunciable ante los tribunales. Así que estas acciones de denuncia que llevamos a cabo un «hatajo de mujeres histéricas, exageradas, mediocres, que no tenemos otra cosa que hacer y a las que nos gusta tocar las narices al personal» (y lo pongo entre comillas porque así es como nos siente una parte de la sociedad, sobre todo masculina pero en algunos casos también femenina), lo que en realidad hacen es denunciar ilegalidades y, quizás si nos ponemos un tanto exquisitas, hasta delitos. Porque eso es lo que hace alguien cuando se salta la ley: que comete un delito.

Así que vamos a liberarnos de esa trampa en la que nosotras mismas hemos caído pensando que hacemos algo con tintes que podríamos definir incluso de «románticos», pongamos los pies en el suelo y seamos conscientes de que estamos exigiendo que se cumpla una ley que hizo un gobierno y aprobó un parlamento: la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. De ella ha trascendido sobre todo el tema de la paridad, tanto en la composición de las listas electorales como en las de los consejos de administración de las empresas. Pero en realidad consta de 8 títulos, 11 capítulos, 78 artículos, 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias y 8 disposiciones finales, haciendo referencia a cuestiones que abarcan desde el acoso sexual, la educación, principio de presencia equilibrada, el desarrollo rural, políticas urbanas, medios de comunicación (tanto públicos como privados), conciliación, empleo, fuerzas armadas, vacaciones, responsabilidad social de las empresas o los criterios de actuación de los poderes públicos, entre otras cuestiones.

Esta Ley ha cumplido ya 6 años y si bien en un principio todo fueron aplausos, palmaditas en la espalda y felicitaciones, porque suponía un importante avance en políticas de igualdad, y es que en realidad el papel todo lo sostiene, lo cierto es que su desarrollo deja mucho que desear. Por poner un ejemplo, la Ley indicaba que las empresas tenían un plazo de 8 años para «incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres» a la vez que estipulaba que, las organizaciones con más de 250 empleados, tenían que elaborar un Plan de Igualdad. Pues bien. A día de hoy sólo el 10,57% de las empresas obligadas al Plan de Igualdad cuentan con más de un 40% de mujeres en sus Consejos de Administración. En las empresas del Ibex asciende al 12,10% y en las que tienen participación del Estado al 32,56%, según informa.es.

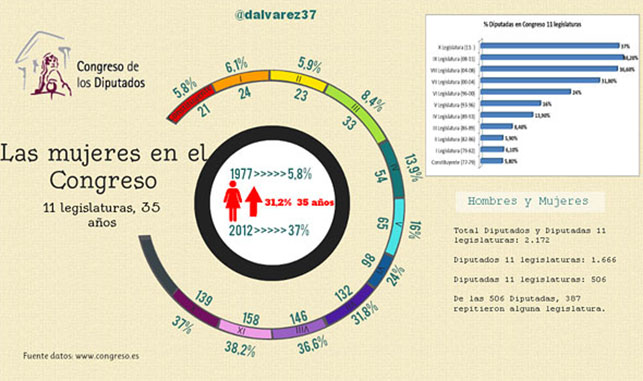

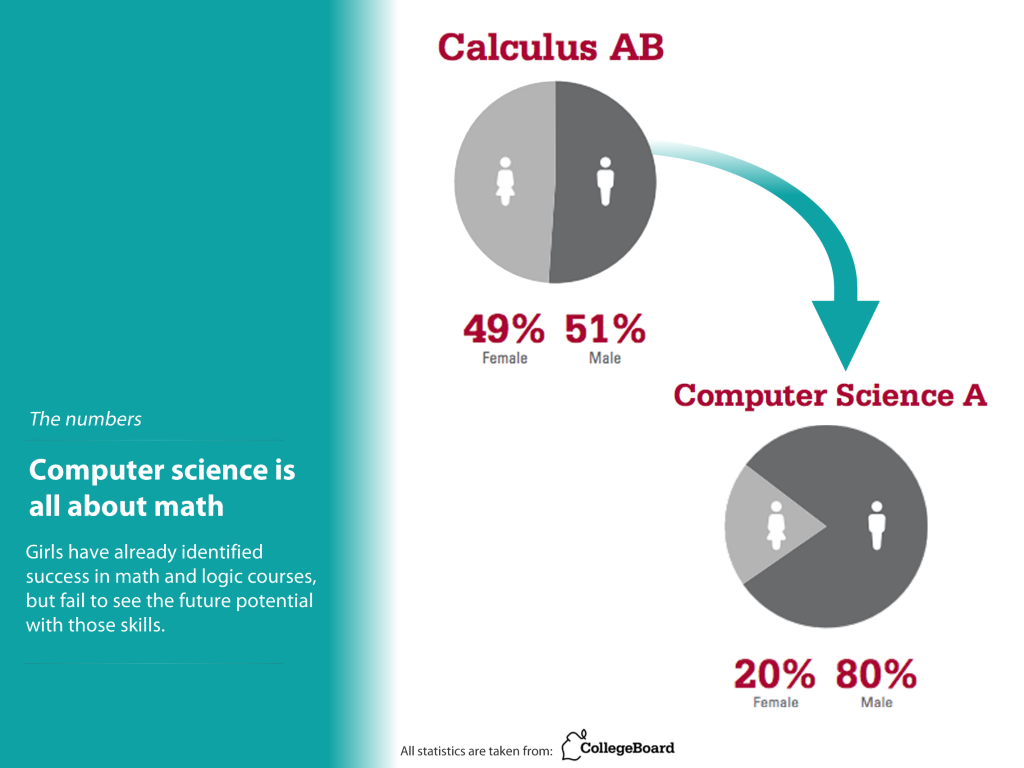

Y de todo esto, lo que más alarma es que sea precisamente el Estado el que esté pasándose por el arco de triunfo su propia legislación. Que sea el primero en no cumplir, por lo que poca legitimidad tiene para exigir. Pero ni lo hace el Estado ni tampoco los diferentes partidos políticos. El texto obliga a estos a que sus listas electorales sean paritarias, es decir, a que el número de personas de cada sexo no sea superior al 60% ni inferior al 40%. Y hasta ahí vamos bien, si a ir bien se le considera que siempre se busca que la presencia femenina no sea inferior al 40%, dándose por sentado que nunca se dará el caso de que sea superior al 60. El problema se da -y el truco, claro, y la discriminación, evidentemente- en el puesto de las listas en el que se coloca a hombres y mujeres. Ellos a las primeras filas y ellas, una vez cumplida la ley en los primeros escaños, a las siguientes. ¿Consecuencia? Que de los 350 diputados que se sientan en el Congreso, 226 son hombres y 124 mujeres, dándose la paradoja de que en el año 2004, último proceso electoral en el que no se aplicó la Ley de Igualdad, el número de féminas que ocuparon escaño fue de 125. ¿Se avanzó con esta Ley? A todas luces no. ¿Que la evolución ha sido notable en las últimas 11 legislaturas de la democracia? Evidentemente, sí. Pero ¿es suficiente el avance? Pues claramente no. Y yo no soy de las que doy un sí claro a las políticas de discriminación positiva, ni mucho menos. Pero en este caso no se trata de discriminación. Ni positiva ni negativa. Se trata de igualdad. Y no hay nada más que ver cómo ha evolucionado la presencia de las mujeres en el Congreso de los Diputados para ver lo que se ha hecho y realizar una lectura crítica para saber lo que aún falta por hacer.

Porque la historia tiene su miga. Un decreto de mayo de 1931 reconocía a las mujeres el estatus de «elegibles» por lo que Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken fueron las tres primeras parlamentarias españolas. Y lo consiguieron en plena República cuando aún las mujeres no podían votar (ni tan siquiera a sí mismas) ya que fue la propia Campoamor quien, nada más hacerse con su escaño, llevó el debate al Congreso aprobándose el derecho al voto de la mujer en España en octubre de 1931, con 161 votos a favor y 121 en contra, haciéndose efectivo en las generales de noviembre de 1933.

Mirando hacia atrás parece que todo queda muy lejos y que el camino recorrido ha sido provechoso. Sin embargo, aunque el contexto social evidentemente no es el mismo, toca hacer, como señalaba anteriormente, una lectura crítica. ¿Toma con normalidad la sociedad que haya más hombres que mujeres en política? Sí, sin ningún género de dudas. ¿Se comprende que se hagan políticas que favorezcan la presencia de la mujer en estos foros? Muchas veces no. Quién no ha oído el comentario de «está ahí por ser mujer porque no tiene preparación para ello» sin plantearse que a muchos hombres les ocurre exactamente lo mismo. Que no tienen formación. Yo, que he a lo largo de mi vida profesional como periodista he tenido que sufrir muchas horas de contacto con el mundo político, he visto a mujeres que no sabían por dónde les daba el aire pero también a muchos hombres que difícilmente sabían hacer la o con un canuto. De estos últimos más, sencillamente porque hay más personal del género masculino. Me ahorro, como comprenderéis dar nombres aunque la lista es larga. Ellas estaban en esos puestos en la política por eso, por ser mujeres, y ellos precisamente por lo contrario: por no serlo. Pero si es el señor el que no tiene ni idea de qué va el tema, casi ni se comenta. Pero si es la señora, el ataque es feroz. A ella y de rebote a su todo su género. Cómo no. El hombre es poco válido individualmente. La mujer lo es de forma colectiva. En éste y en otros muchos ámbitos de la vida. Atribuyen una frase a José Luis Sampedro en la que decía que se llegará a la auténtica igualdad cuando mujeres mediocres ocupen puestos de responsabilidad. Es decir, ni más ni menos que lo que ocurre y ha ocurrido a lo largo de la historia con el género masculino.

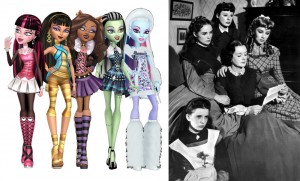

Hablaba hace 2 semanas Ana Erostarbe de mujeres y medios de comunicación y yo no me resisto aquí a engancharme a ese hilo. Porque cuando las mujeres llegan a la política, el análisis que se hace de muchas de ellas tiene más que ver con lo físico y superficial que con sus capacidades intelectuales y la habilidad que tengan para desempeñar su trabajo. Todos hemos leído crónicas en las que se habla de su forma de vestir, de su peinado, de si están gordas o delgadas y hasta de partes muy concretas de su anatomía. Descripciones que vemos todos los días en los medios de comunicación: he leído un reportaje de dos páginas en un dominical de un periódico que se tiene por serio, sobre las chaquetas de Ángela Merkel. En el mismo diario se hablaba de las operaciones de estética, de los presuntos amantes y de las «calzas» de Cristina Kirchner. Se han visto crónicas serias en las que se mencionaba el color y tipo de ropa que llevaba una parlamentaria en un debate sobre política en Euskadi, se trataba sobre los tacones y zapatillas de alguna concejala de cultura, de los sombreros que llevó una temporada Rosa Díez cuando fue parlamentaria vasca o del físico agradecido de Aintzane Ecenarro. Incluso asistí atónita a una conversación sobre el vestido que llevaba Arantxa Quiroga el día de su nombramiento como Presidenta del Parlamento Vasco cuando jamás había oído, y creo que no lo oiré salvo que se vista de mimo, de ningún otro político hombre vasco. Y creo, de verdad que lo creo, que Clara Campoamor y otras como ella, no se dejaron la piel en el camino para estupideces como éstas, si se me permite la expresión.

Pero por otro lado, me sorprende también mucho que existiendo ya mujeres en puestos de responsabilidad en política, no realicen ni el más mínimo trabajo y esfuerzo en favor de la igualdad. No debaten, ni mucho menos proponen, medidas para la conciliación familiar, para la no discriminación salarial, para la paridad en consejos de administración, en eventos, en conferencias, seminarios y jornadas, para evitar que la pobreza siga teniendo nombre de mujer, para promover políticas activas para la igualdad en la educación, para evitar que siga habiendo tantas muertas por la violencia de género. Para la supresión de imaginarios, para el acercamiento de las mujeres a espacios que hasta ahora teníamos vetados socialmente y que ahora nos prohibimos nosotras mismas. Para tantas y tantas cosas que podrían llevar a cabo y de las que no se preocupan porque, probablemente, les llevarían al enfrentamiento con sus compañeros y, quizás, a perder puesto, trabajo y sillón. En temas de gran trascendencia, como el aborto, siguen la doctrina marca por el partido, como si ellas no fueran mujeres, y poco más. Y es una actitud que me indigna. Profundamente.

Creo, simplemente creo, que las reivindicaciones sobre los derechos no tienen que correr a cargo únicamente del sector que se encuentra desfavorecido. La igualdad la tienen que defender tanto hombres como mujeres. Pero si nosotras mismas no batallamos para que se cumplan las leyes que nos equiparan en tantos y tantos ámbitos de la vida, difícilmente conseguiremos implicar a quienes les roza por la tangente. Hay mujeres políticas que están trabajando para eliminar desigualdades. ¡Claro que las hay! Pero bajo mi humilde punto de vista, es mucho mayor el número de las que lo obvian: por dejadez, porque nos las tachen de, por falta de concienciación o por otras muchas razones. Señoras, el camino se recorre andándolo. Léanse la Ley de Igualdad. Tienen dos años por delante para ponerse, y poner, las pilas. Mientras tanto, y si no les importa, algunas seguiremos batallando.