Aprovecho mi ronda de publicación en Doce Miradas para conversar con una persona que lleva trabajando muchos años en Euskadi, América Latina y África tejiendo redes de solidaridad y espacios de encuentro entre gentes de distintas edades, procedencias y miradas diversas de la realidad.

JuanRa

Juan Ramón Etxebarria Borobia (JuanRa en adelante) es uno de los ocho hermanos de la familia Etxebarria&Borobia. Nació en Urbina (Álava) y creció “asilvestrado” y ágil gracias al contacto permanente con la naturaleza. Hoy en día, los ocho hermanos cuidan de su madre, Rosario, quien con sus ochenta y ocho años, sigue siendo referente para ellos por su actitud positiva y por su sensibilidad.

Desde que conozco a JuanRa, me ha transmitido su gran pasión por las personas: escucharlas, interesarse por sus vidas, ayudar en la medida de lo posible, de manera proactiva, con discreción y atención personalizada.

JuanRa es el cura del valle de Kuartango. Un cura rural que habla con sencillez, desde el corazón y animando a la acción. En sus homilías le he oído hablar de Facebook, donde comparte con 1400 amistades de todo el mundo (me creo que sean personas conocidas de verdad) imágenes, reflexiones, lecturas, vídeos, siempre con un toque de justicia social. También tiene un blog para difundir algunas de las muchísimas presentaciones de fotografías, pinturas y reflexiones que envía por correo electrónico a sus amistades.

Sé que no le gusta demasiado que hablen de él. Pero no he dado más que unas pequeñas pinceladas, o puesto unas teselas del mosaico de su vida que, sin duda, completaríamos muchísimo mejor todas las personas que le queremos. A continuación podéis leer una versión resumida de nuestra conversación. La entrevista original espero que JuanRa se anime a compartirla en su blog.

Háblanos de tu etapa de misionero en Ecuador, JuanRa.

Con veintiséis años fui a Ecuador, donde permanecí treinta años. Vivía y trabajaba en una extensa zona, sin comunicaciones. Recorría a pie todos los caminos. Me gustaba llegar a los lugares remotos y descansar en una hamaca con una taza de café bien negro, conversando con la gente sencilla. Siempre he disfrutado escuchando a la gente humilde y sabía. Tuve la oportunidad de recorrer todas las provincias de Ecuador. Siempre me ha apasionado conocer la cultura de cada lugar, descubrir sus raíces, ir al fondo de la vida de los pueblos. Las simplificaciones y los estereotipos no me dicen nada, me aburren soberanamente.

Cuando llegué a Ecuador, nos decían los compañeros que ya llevaban años allá, que había que estar por lo menos un año en silencio, escuchando, aprendiendo, para no meter la pata y después poder ser eficaz en el trabajo. Recuerdo que me pasé más de dos años escuchando, hasta que me dijeron: “¡JuanRa, ya es hora de que empieces a hablar!” Bueno, es simplemente una anécdota. Con ello quiero decir que desde el principio me apasionó aquel estilo de vida y de trabajo, muy desde abajo, desde las gentes más pobres; en coordinación y en equipo; escuchando mucho, muy ordenado y sistemático, donde tú no eras el experto que tenía la última palabra, sino que participabas en un proyecto colectivo. Un proyecto muy utópico y, al mismo tiempo, muy real, de mucha entrega y de una catarsis profunda que supone estar en silencio, morderte la lengua y escuchar horas y horas a las personas más pobres y a los demás compañeros y compañeras del equipo. Una verdadera catarsis para quienes, desde Europa, creemos saberlo todo.

Grandes profetas y maestros orientaron este caminar nuestro, como el obispo de los indios Proaño, el pedagogo brasileño Paulo Freire con su “Pedagogía del oprimido”, Pedro Casaldáliga, Oscar Romero, Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino… Todos incidían en lo mismo: un proyecto de cambio profundo, de liberación. Al mismo tiempo, una metodología de mucha escucha, de caminar conjuntamente, de participación de todas las personas. Y una teología desarrollada desde abajo: la teología de la liberación. Con estos principios trabajamos haciendo comunidades y organizaciones. Se logró dar un cambio de la realidad, poco a poco. No se politizó el proceso tempranamente ni se buscó llegar aceleradamente al poder para cambiar las cosas. Pero los cambios que se están dando en Ecuador -y, también, en otros países de América Latina-, se deben, sin duda, a este trabajo largo, callado, muy de base, de las comunidades de base, de las organizaciones indígenas y de muchos grupos populares.

Grupo de Danza Montubia

Esta cercanía a la gente y a sus raíces, me llevó a interesarme por la Cultura Montubia. El hombre y la mujer de la Costa ecuatoriana, mezcla de indio, negro y blanco, ha creado la cultura montubia. Una cultura, que tiene identidad propia, pero que, en general, ha sido desconocida y poco valorada. Hicimos con los compañeros de Manabí investigaciones sobre las manifestaciones de la cultura montubia.

Cuando estuve en Baba (Los Ríos) realizamos con la gente un trabajo muy interesante, creamos un ballet de danza montubia, que aún existe, compusimos canciones, etc. Fue todo un despertar montubio, que ha marcado un hito en Baba y en la provincia de Los Ríos.

¿Qué significa África para ti?

Quería conocer África, un viejo sueño de la infancia, para descubrir mejor las raíces del ser humano. Me interesaba acudir a las fuentes de donde surgen los valores más profundos en los que creo: la familia, la comunidad, el pueblo. Y me seducía muchísimo descubrir los colores, las formas, que en África me las imaginaba más puras y originales.

Al llegar a África, vi todo el horror y toda la violencia que es capaz de generar el ser humano. Vi campos de refugiados donde se hacinaban cientos de miles de personas, una pobreza extrema, desnutrición infantil, una represión enorme. Y todo ello, porque en esa zona hay el maldito coltán, ese mineral de los móviles y de esos aparatitos que tienen a medio mundo adormecido. Mientras en Congo y Rwanda el pueblo se desangra, las multinacionales se enriquecen; y los gobiernos poderosos del mundo sostienen esta espiral porque les viene muy bien aliarse con gobiernos represores y tener aquí a la gente absorta dándole a la maquinita sin tener conciencia de la sangre y la muerte que hay detrás.

Pero como he dicho antes, lo que me interesaba era conocer a la gente sencilla que resiste con tremenda dignidad todas esas miserias. Me interesaba conocer también a las personas que están ahí, junto a quienes más sufren, dando la vida, ayudando y sirviendo. Quería conocer cómo viven, cómo sienten, cómo piensan. Porque creo que ahí está la raíz para enfrentar los males que les acechan. Y de verdad que pude conocer aquello que me interesaba y que me ha marcado para siempre. Tengo rostros de personas, imágenes, ojos brillantes, historias, vivencias, danzas, cantos de África, guardados dentro de mí para siempre.

Acogida en Rwanda

Una de las veces que fuimos a Rwanda, llegamos de noche. Al amanecer del día siguiente, vimos una multitud de mujeres con sus vestidos multicolores, sus parasoles protectores y sus bebés a la espalda, que venían danzando. Venían a darnos la bienvenida. Eran las madres de los niños y de las niñas con desnutrición, que habíamos apoyado desde Kuartango. Ellas eran un derroche de vida, de alegría y de amor. Esa imagen que se ha quedado grabada en mi retina, de la gente más pobre luchando por su vida con una hermosura profunda, ilumina mi visión de África.

Recuerdo uno de los campos de refugiados que visité en R. D. de Congo, que tenía como doscientas mil personas hacinadas. Después de ver las tiendas de campaña amontonadas, nos acogieron en una pequeña cabañita, donde estaríamos más de treinta personas apretadas y nos explicaron su vida, sus problemas y esperanzas, con tal dignidad, que desde entonces todo lo demás que hay en el mundo me parece relativo.

Me gustaría que me hablaras de tres mujeres que hayan sido referentes para ti

SILVINA CAGUA, la conocí en Pedernales (Ecuador) en el año 1980. Una mujer muy pobre, vivía en la loma de Chiquimble. Me admiraba su fortaleza, hacía carbón y caminaba horas para venderlo y atender a sus cinco hijos. Tenía unas piernas recias de caminar. Su marido, Eugenio, la mayor parte del tiempo la pasaba borracho.

Silvina formó el primer grupo con el que comenzamos las comunidades y la organización de las personas pobres. Eran sólo cuatro: tres varones y ella. No faltaba nunca a las reuniones. Casi no hablaba, pero era muy firme en el trabajo. Era la primera en aquel trabajo comunitario de una cuadra de maíz, que hicieron para formar la primera bodega comunitaria. Fue el arranque de todo un proceso de liberación de las personas más pobres de Pedernales.

La última vez que la vi estaba a punto de dar a luz a su sexto hijo. Estaba en su casa con dolores, pero tenía dificultades. Llegó Eugenio, borracho como siempre. Y Silvina le pidió que fuera a buscar una partera. Eugenio le dijo: “Anda, no me jodas, siempre has parido sola, y ahora me vienes con parteras”. Y tirada en el suelo como estaba, el marido la pateó, hasta que murió desangrada. Su niña quedó viva y fue atendida por las vecinas. A Silvina siempre la seguimos recordando en todos los encuentros y reuniones. Ella fue nuestra primera mártir de aquella tierna organización que estaba comenzando.

VILMA VÉLIZ, estoy convencido que con un grupito de mujeres como Vilma Véliz se puede cambiar el mundo. Con Vilma, que en este momento es la presidenta de la UOCASI (Unión de Organizaciones Campesinas de San Isidro, Ecuador), está garantizada la pervivencia de las comunidades de San Isidro. Aquel trabajo apasionante que llevamos todos los misioneros durante más de treinta años de creación de comunidades eclesiales de base, continúa adelante gracias a Vilma y a buen grupo de personas muy valiosas y muy convencidas.

Vilma pertenece a un gran clan familiar, muy comprometido en la creación del nuevo Ecuador. Tanto su esposo Gualberto, como sus cuatro hijos Héctor, Gualbi, Pilar y Yéssica, y ahora sus yernos, nueras, nietos, nietas, además de sus hermanos y hermanas y todos los sobrinos y sobrinas, comenzando por sus padres Félix y Zeneida que aún viven, forman parte de la comunidad de Piquigua. Viven veinticuatro horas al día de dedicación plena a la causa de la liberación de las gentes más pobres.

Reunión de Piquigua

Llevan infinidad de acciones y compromisos: trabajos comunitarios, caja de ahorros, huertos orgánicos, misiones, catequesis, reuniones de la comunidad, etc., con una constancia y fidelidad grandes. Han estudiado en horas nocturnas y se han capacitado para servir mejor a su pueblo y ahora, también, muchos de ellos son profesores y profesoras en diversas instituciones educativas. Todo ello lo hacen muy en comunidad, sin renunciar en ningún instante a sus raíces y a su identidad montubia.

A Vilma la conocí cuando era muy joven, con veinte y pocos años y los cuatro hijos tiernitos. En todo encuentro, en toda reunión, yo esperaba las palabras de Vilma, porque siempre eran como una luz radiante para alumbrar los acontecimientos de la vida. Sentía que en ella se unía la clarividencia, el coraje y la ternura.

Para mí fueron treinta años apasionantes buscando caminos en la organización de las personas pobres. Haber conocido y compartido con gentes como Vilma es un regalo, cuya herencia te queda para siempre. Vilma, la verdad, era única, especial. Pero parecidas a Vilma hubo muchas, cada una con sus dotes de coraje, de entrega, de compromiso, tanto mujeres como hombres. Su organización y su comunidad continúan firmes.

Podía seguir nombrando otras mujeres, de cada una de los cuales podría relatar una larga y apasionante historia, como Enriqueta Salvatierra, Elena Bravo, Estrella Marcillo, Vicenta Vélez. Pero he querido solamente nombrar a Vilma Véliz, pues ella representa muy bien a todo un grupo de personas, en las que creímos profundamente y con quienes hicimos juntos un camino de liberación muy importante.

MUKAMANA GAUDENCE, mi visión de las mujeres africanas está mejor expresada en mis pinturas que en cualquier relato que pueda escribir. Pero mostraré con pocas palabras a nuestra mejor amiga en África, Mukamana Gaudence. El primer impacto de la profundidad de su vida lo recibes desde que la miras por primera vez. Su piel es de un negro absoluto y sobre su negrura destacan unos ojos brillantes y vivos y una dentadura totalmente blanca, de la que enseguida brota una carcajada.

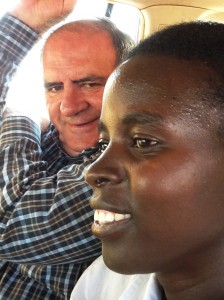

Gaudence y JuanRa

La palabra gaudence significa alegría y Mukamana Gaudence es la alegría encarnada. Luego, te cuenta su vida y te quedas sobrecogido. Vivió la guerra del 94 en Rwanda. Mataron a varios familiares suyos. Huyó del país con sus padres y hermanos, vagando durante semanas por las montañas y cargando lo imprescindible sobre la cabeza. En el campo de refugiados de R. D. de Congo vivió dos años y cuando se acabaron los campos y la mayoría de las personas refugiadas regresaron a Rwanda, sus padres seguían amenazados y comenzaron huyeron al Congo. En ese momento, Gaudence decidió dedicar su vida a los más pobres de su país. Se hizo religiosa, se capacitó durante cuatro años y estudió enfermería.

Ahí fue que la conocimos y nos contagió su pasión por ayudar a la gente más pobre. Y nos la contagió, casi sin palabras, con su alegría vital. Nos dijo: “Mi alegría nace de la misión que estoy realizando, porque es engendrar la vida. Lo veo en tantos niños malnutridos que se curaron y hoy son felices, en tantos niños discapacitados: que no andaban y hoy andan; tenían epilepsia y hoy ya las crisis están controladas; los ciegos escondidos en sus casas hoy día van a la escuela; sordomudos que hoy estudian, etc. Verlos contentos, me llena el corazón. Soy feliz y la gente que sirvo son felices, a pesar de otros problemas que tengan”.

Pero la anchura de la sonrisa de Gaudence, tenía una espina clavada dentro. Sus padres, muy mayores, llevaban ya catorce años rodando por Congo, huyendo. Gaudence, venciendo ese punto profundo de repugnancia hacia la persona que amenazaba a sus padres, logró hablar con él y que desistiera de su amenaza. Se fue a Congo a buscarlos. Después de un mes recorriendo el país en camionetas, los encontró. Y regresaron a Rwanda.

Después de visitar Rwanda y haber visto una realidad trágica de niños y niñas con desnutrición, sin familia, etc., me escribieron una carta desde allá, que me tocó el corazón. No pude menos que sacar ciento cincuenta copias y repartirlas a la gente de Kuartango. Así fue naciendo nuestra colaboración y nuestro hermanamiento con Kayenzi, en Rwanda.

Cuando desde Kuartango compartimos un poco con Gaudence, para que ella pueda ayudar a los niños y niñas con desnutrición y discapacidad, comprar animales para las familias y ayudar a los niños y las niñas huérfanos o sordomudos, no estamos haciendo más que ser un poco más conscientes de las situaciones terribles de este mundo y embebernos un poco más del coraje de las mujeres ruandesas.

¿Qué actividades destacarías de todas las que realizáis en el Valle de Kuartango?

En el ámbito de la cooperación y la solidaridad, desde el movimiento “Kuartango Solidario” que va mucho más allá de la ayuda económica. Hemos podido adentrarnos en la realidad de otros pueblos, de otras culturas. Nos está ayudando a superar el miedo a lo distinto. Hoy, todas las personas que participamos en este proyecto somos interiormente más ricas. Nos ayuda a no tragarnos “las historias oficiales”. Conocemos mejor la historia que hay detrás del “coltán” y de los minerales de los móviles, la implicación de nuestros países poderosos en las injusticias que allá se viven.

Organizamos lo que llamamos “Noviembre: mes solidario en Kuartango”. En 2013 lo dedicamos a conocer y profundizar sobre el continente africano: charlas sobre África, talleres lúdicos, con toda la gente y, también, con el alumnado de la Ikastola y con los grupos de mayores, terminando con la cena solidaria. Y en 2014 queremos conocer y comprometernos con el Comercio Justo. El cambio que queremos conseguir comienza en nuestras decisiones: cambiando los hábitos de consumo, exigiendo relaciones comerciales más justas y equitativas.

Cada año también acogemos a “Las Voces del Sur”, nos han visitado personas inmigrantes de Ecuador, Perú, Angola, Rwanda y compartimos con ellas sus experiencias profundas de vida y de trabajo y nuestras inquietudes y deseos de superarnos.

Llevamos todas estas actividades coordinadamente con todas las instituciones que componen el Valle de Kuartango. Nos reunimos permanentemente representantes del Ayuntamiento, la trabajadora social, la animadora sociocultural, la Iglesia, Cáritas, la asociación sociocultural, para ponernos de acuerdo y coordinar todos los proyectos.

JuanRa con Marieli y Jesús (Cáritas) en el homenaje a Sebastiana por sus 100 años Foto: Luis Salgado

Además, mantenemos encuentros habituales dinamizados por Cáritas con las personas mayores del Valle. En estas reuniones se recogen experiencias, historias. Se habla un poco de todo. La gente se ha ido soltando y cogiendo confianza. Terminó resultándome muy interesante. Fui componiendo para mí el tupido árbol genealógico de Kuartango y rellenándolo de anécdotas.

Entre las iniciativas que hemos desarrollado con las personas mayores destacaría, la recogida de miles de fotografías antiguas, un sencillo juego que aún continúa y no sabemos hasta dónde llegará. El objetivo era documentar la imagen hasta el último detalle. Podíamos tirarnos horas con una foto. Salían historias, anécdotas y personajes detrás de cada foto. Parecía que aquel trozo de papel en blanco y negro empezaba a coger movimiento como una película.

Nos pareció que todo este bagaje no podía quedar oculto. Así que decidimos difundirlo: en una exposición (permanente en las paredes del Ayuntamiento de Kuartango), con un vídeo disponible en Youtube y grabado en un DVD. Y estamos terminando un libro fotográfico y literario: El ayer y el hoy de Kuartango realizado con las contribuciones de más de treinta personas mayores de Kuartango con las que nos reunimos y que escriben el libro con la pluma del corazón. Ellas son las autoras intelectuales de todo este trabajo.

Otro de los grandes hallazgos que hemos tenido en Kuartango, y que también ha nacido de una idea muy simple, son los encuentros intergeneracionales. Nos reunimos un día las personas mayores con las niñas, niños y adolescentes, quienes, después de un año de ensayos, mostraron a sus mayores los bailes que estaban aprendiendo. Y las personas mayores echaron a volar sus recuerdos y rescataron historias, cuentos, canciones y juegos de su infancia. Fue un intercambio entrañable y simpático. Al año siguiente, otros grupos y generaciones del Valle, sintieron envidia sana y quisieron participar. Y desde entonces no ha dejado de crecer la participación. Este encuentro tiene magia, todo el mundo pone lo mejor de sí.

Además de viajar, aprender y escuchar a las personas, otra de tus pasiones es la pintura. ¿Cómo comenzaste a pintar?

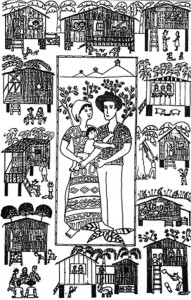

Primeros dibujos

Todas estas vivencias que estoy contando de Ecuador fueron las que desataron en mí un deseo de dibujar y de pintar. Empecé con un lápiz y un rotulador de punta fina. Llegaba de las visitas del campo, de las reuniones, de las misiones, a casa, de noche, y a la luz de la vela, me ponía a dibujar. A expresar la realidad que veían mis ojos, el trabajo esclavo de las haciendas, la explotación de los patrones y de los comerciantes. Pero, sobre todo, con los dibujos trataba de exponer los sueños y proyectos que mostraban los hombres y las mujeres del campo en aquellas reuniones casi clandestinas.

Además, esta gente sencilla, muchas veces analfabeta, expresaba sus ideales con una alegría contagiosa, que yo trataba de revelar en aquellos dibujos rudimentarios, pero que luego los exponíamos en las mismas reuniones y despertaban muchas reflexiones y comentarios sabrosos. Me tocó colaborar en cantidad de folletos y publicaciones populares, donde el dibujo era un arma pedagógica de mucha fuerza. Hice varias colecciones de postales con pinturas naifs muy simples y mensajes utópicos, que expresaban muy bien el contenido de nuestros trabajos y vivencias con la gente.

Recuerdo el primer encargo que me hicieron: hacer los dibujos para un libro de alfabetización, basado en la pedagogía de Paulo Freire, que se basaba en palabras generadoras y arrancaba cada tema con un dibujo de la realidad, que se analizaba entre todas las personas alfabetizadas. Recuerdo los primeros dibujos: la casa, el machete, el agua, el trabajo, etc. Y otro encargo que me hicieron, las ilustraciones para un libro de oraciones populares. Con el tema del nacimiento de un bebé, me imaginé la fuerza de la vida, de la sexualidad, de la pareja, en aquel entorno profundamente vitalista y tropical. Me pareció que la pintura era mágica.

Alguien podrá pensar que estoy hablando de una pintura profesional, pero era la cosa más simple del mundo. Dibujos infantiles, ingenuos, para mostrar la vida de la gente: el trabajo esclavo de las haciendas, la explotación del comercio, la familia, la vida de la comunidad, las casitas de caña sobre postes de madera, etc. El mérito que tenían no era la perfección de los trazos, sino que quizás eran los únicos dibujos que mostraban la realidad de la Costa ecuatoriana, que estábamos profundamente empeñados en transformar.

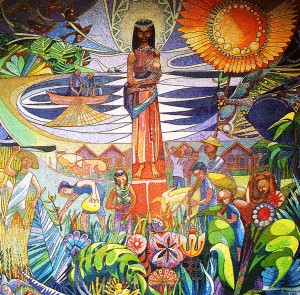

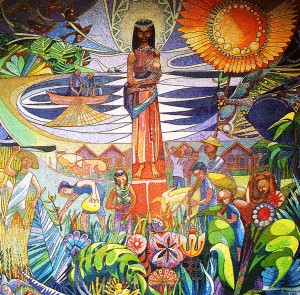

Mosaico de Peli Romarategui

La primera experiencia de la magia del dibujo y de la pintura, la tuve al día siguiente de llegar a Ecuador. Llegué un 19 de abril de 1977 a Guayaquil. Vinieron los compañeros a recibirme y viajamos más de diez horas para llegar a Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí. En Bahía, me recibió Peli Romarategui, al que ya había conocido en Vitoria. A la mañana siguiente me invitó a su taller. Era un local inmenso, con miles de tarros llenos de pequeñas teselas de mosaico y de vidrios de colores. Y en el centro del taller, unas grandes mesas donde Peli hacía mosaicos y vitrales. Esa posibilidad de grabar la vida de la gente, sus luchas y esperanzas, en un mural, me pareció algo mágico.

Siempre me iba al taller a ver a Peli hacer sus obras de arte y a ayudarle. El trabajo de las personas misioneras creando comunidades y proyectos de liberación con las personas más pobres; y Peli plasmando estos sueños utópicos en sus murales, me parecía una síntesis muy sugestiva. Peli y el embrujo de sus murales influyeron fuertemente en mi decisión de dedicarme a la pintura.

La vida y el trabajo de Peli siempre me han parecido apasionantes. Llenó Ecuador de obras de arte, tenía predilección por dejar su arte en los lugares más pobres. Los compañeros del grupo me encargaron recoger su vida y sus obras en un libro, que se tituló: “Ecuador, la cara oculta de la belleza. Vida y obra artística del misionero vasco Peli Romarategui”.

En un momento decidí permanecer tres años en Vitoria, para estudiar pintura. Hice la carrera de ilustración. Quería tener herramientas para expresar más profundamente la esencia de la vida. Desde entonces he seguido aprendiendo con distintos pintores.

Acuarela Solidaria

Cuéntanos qué pretendes con tus Acuarelas Solidarias

Aquel sueño, que venía desde la infancia, de conocer África, que cumplí hace cinco años, no pude menos de plasmarlo con la pintura. Quizás en estos trazos se expresa algo de aquel niño que soñaba con África: la aventura, el misterio, lo lejano. África era lo que había imaginado y muchísimo más, era un mundo nuevo, distinto de Latinoamérica, los colores, la luz, los olores. El alma de sus gentes. Sus valores, también.

Tuve la gran oportunidad de presentar las pinturas africanas dentro de todo un proyecto solidario. La primera exposición de las pinturas fue en Donosti al celebrar el décimo aniversario de la muerte del misionero vasco Isidro Uzkudun, que pagó con su vida la entrega al pueblo ruandés en junio de 2000. De ahí vinieron diversas exposiciones en los tres territorios de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. Y todas ellas dentro de proyectos o campañas solidarias.

¿Por qué pintas generalmente figuras femeninas en tus acuarelas?

Acuarela Solidaria

Es lo que hay: ellas son el motor de la vida cotidiana en los poblados. Cuando haces algo para mejorar la vida de la gente, una reunión sobre la escuela, la organización de la comunidad, la atención a los niños y las niñas con desnutrición o una fiesta para celebrar los avances de la comunidad, el noventa por ciento de las participantes son mujeres.

Trato de mostrar a estas mujeres, que yo las veo hermosas, orgullosas, serenas. Por eso, las muestro caminando, llevando su bebé a la espalda, transportando una carga en la cabeza. El movimiento, la danza, el color, ese halo de luz que ellas arrastran, quiere indicar la marcha del continente africano hacia la libertad.

Ése es mi desafío: mostrar la esperanza que hay en África. O dicho de otra manera, reflejar a las personas que, frente a las tragedias que viven, ofrecen dignidad y resistencia. Esa África es real, existe. Yo la he visto, y la veo. Esa África es posible. Y lo será más claramente si logramos una justa distribución de la riqueza.

Con estas pinturas deseo que afloren las sensaciones vitales y solidarias que nos aporta del continente africano. Esperanza sí, pero con justicia.

Eres una persona muy inquieta y activa ¿Qué otros proyectos tienes en mente?

Libro «El corazón de África»

Libro «Pinturas para la Utopía»

He preparado un par de libros digitales. Uno se titula “Imágenes para la utopía desde Ecuador” y el otro “El corazón de África. Acuarelas solidarias”. Como ya lo dicen los títulos, ambos recogen algunas de mis pinturas, a las que he puesto comentarios y explicaciones, mostrando cómo veo la realidad de estos países desde una visión utópica, artística y solidaria. Me gustaría editarlos en papel, como una forma de compartir con mucha gente, que yo sé que piensa y siente igual. Vamos a ver si se puede.

Siempre me ha interesado el tema de la cultura de cada pueblo. En Ecuador, me he acercado, en los diversos lugares que estado, al tema de la Cultura Montubia. Ahora quiero hacer algunos estudios en Antropología, para tener mejores herramientas a la hora investigar y profundizar en las raíces culturales.

Sigo bastante dedicado a la pintura. Cada vez más personas, como tú Mentxu, se interesan por mis acuarelas solidarias. Así que tengo que pintar, algo que me encanta hacer. Es una forma de expresar valores y sentimientos, en los que creo profundamente. Me han hecho propuestas de exposiciones y proyectos solidarios. Y siento que aún me falta mucho por hacer.

Sí, JuanRa, me encantan tus acuarelas. ¡Muchas gracias por compartir en este blog tu mirada y tu experiencia de vida!

Y tú, querida mirada lectora, si has llegado hasta aquí y te apetece, puedes compartir, vía comentarios, qué proyectos tienes en mente para escuchar, mirar y construir realidades que transformen tu vida, tu entorno más cercano y/o tu entorno más lejano para lograr que tu vida y otras vidas merezcan la pena ser vividas, en igualdad y con justicia social.

l trago de ver a su consorte en la portada de un equivalente al Pronto, se llevó, como es lógico, un disgusto monumental, se recluyó (hay quien dice que la recluyeron) en una clínica, luego hizo un viaje y, meses más tarde, publicó un libro, Merci pour ce moment (Gracias por este momento), sobre los años pasados junto a Hollande.

l trago de ver a su consorte en la portada de un equivalente al Pronto, se llevó, como es lógico, un disgusto monumental, se recluyó (hay quien dice que la recluyeron) en una clínica, luego hizo un viaje y, meses más tarde, publicó un libro, Merci pour ce moment (Gracias por este momento), sobre los años pasados junto a Hollande.

Dos de las deportistas españolas en activo de mayor relevancia internacional como son

Dos de las deportistas españolas en activo de mayor relevancia internacional como son