Te invitamos a nuestro tercer aniversario…¿te apuntas?

mayo 10, 2016 en Doce Miradas

En esta sección encontrarás los artículos firmados por las doce integrantes de Doce Miradas.

mayo 3, 2016 en Doce Miradas

Este año había dudas sobre cómo enfrentar la doble celebración del Primero de Mayo. En casa propusieron dividir el día en sus dos mitades: las felicitaciones por ser trabajadora llegarían hasta el mediodía, y a partir de esa hora, nos centraríamos en las que corresponden por ser madre. Aunque parecía buena idea, la descartamos enseguida, porque ambas ocupaciones son de jornada completa, y nos parecía injusto repartir la gloria.

La coincidencia de este año me ha dado que pensar. No es más que eso, una mera coincidencia, pero en ella se cruzan varias miradas complementarias, y no he querido dejar pasar la oportunidad.

Los «Días de…» suelen ser resbaladizos, porque a nada que te despistes, derivan en faustos que nada, o bien poco, tienen con su motivación original. Primer consejo: precaución.

Resulta que no todos los «Días de…» son iguales. ¿Será sólo una mera casualidad? Frente al Día del Padre y su lugar previamente fijado y reconocido, el 19 de marzo, el día reservado para homenajear a la madres es errante, itinerante en las hojas del calendario. En nuestro entorno toca el primer domingo de mayo, sin color rojo exclusivo. ¿Será tal vez porque es un día de “lo doméstico”, de puertas para adentro?

¿Celebrar? ¿Reivindicar? ¿Comprar?

He intentando seguir la pista de este día, y buceando un poco más en el tema, parece que no siempre fue una celebración tan naïf como suele serlo hoy en día. La Historia es un tesoro, y también una fuente de aprendizaje.

Imagino la cara de hastío de Julia Ward Howe si tuviese que padecer la tormenta consumista, de colonias, flores y corazones que lo inunda todo en estas fechas. Su trabajo activista y su militancia en todo tipo de causas sociales, del lado de los derechos de las mujeres siempre, le llevaron a proponer en 1870 la «Proclama para el día de las madres», con el impulso de acciones para conseguir la concordia entre países sobre la base del trabajo de las madres en favor de la cultura de la paz y anti-belicista. Este párrafo condensa sus peticiones:

¡Levántense, mujeres de hoy! ¡Levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas! Digan con firmeza: ‘No permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia’. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país, como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice ‘¡Desarma! ¡Desarma!’ La espada del asesinato no es la balanza de la justicia.

La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión.

Julia Ward Howe, Proclama del día de las madres

¿Sabrán algo de todo esto los supermercados que nos aplastan con sus folletos comerciales? Esta Proclama sirvió de base para otras pioneras. La consolidación en el calendario de festividades del Día de la Madre en Estados Unidos fue un logro, entre otras, de la activista Ana Jarvis. Woodrow Wilson instauró este día, en reconocimiento por la labor social que realizó la propia madre de Jarvis, atendiendo en colegios sociales a niñas y niños desfavorecidos, y durante la Guerra de Secesión en el cuidado de los heridos. La dicha duró poco, porque el texto firmado por el presidente tenía poco que ver con la propuesta original del grupo de mujeres liderado por Jarvis; habían desaparecido las referencias sociales, para quedar circunscrito al ámbito doméstico. Sólo unos años  más tarde, la propia promotora encabezó las protestas que denunciaban la hipocresía de esta decisión presidencial. Tanto protestó la buena de Jarvis que llegó a ser detenida, “por perturbar la paz debido a manifestaciones ruidosas”.

más tarde, la propia promotora encabezó las protestas que denunciaban la hipocresía de esta decisión presidencial. Tanto protestó la buena de Jarvis que llegó a ser detenida, “por perturbar la paz debido a manifestaciones ruidosas”.

La celebración del Día de la Madre tiene muy poco, o nada, de aquella idea original de reconocer una contribución social de estas mujeres y madres, y casi nos resulta inconcebible que alguna vez haya existido tal pretensión.

Los criterios comerciales han resuelto el debate. Si echáis un vistazo a los anuncios de regalos propuestos para el Día de la Madre, queda claro quién ha ganado la partida. La publicidad de estos días nos sitúa más cerca del ideario de la Sección Femenina del régimen franquista español que del trabajo social y comunitario de los movimientos feministas. Os propongo esta pregunta: «¿qué resulta más anacrónico, el texto o la imagen siguiente?».

“A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó: no es bueno que el hombre esté solo. Y formó a la mujer para su ayuda y compañía, y para que sirviera de madre. Pensó en la mujer después, como un complemento necesario, esto es, como algo útil”

(Formación Político-Social Bachillerato, 1963).

Los trabajos, las mujeres

En casa no sabíamos bien qué celebrar el 1 de mayo, ni cómo. Y mientras debatíamos sobre estas cosas, en la calle cientos de personas se manifestaban en conmemoración del Día del Trabajo, la segunda cita del mismo domingo (esta sí, roja). Una mera coincidencia, y también una buena forma de visualizar la diferente consideración del trabajo productivo y reproductivo, según la terminología al uso (que no termina de dejarme satisfecha, dicho sea de paso). Es un debate clásico, y un debate pendiente.

Como recordaba hace unos días Fina Rubio, presidenta de la Fundación Surt: «El trabajo no es solo una mercancía, es todo aquello que hace que una sociedad funcione. Ésta no se mantiene solo por las mercancías, sino porque hay muchos trabajos -transparentes en nuestra sociedad- que hacen que no se desmorone». Pero no todos los trabajos que son fundamentales para que nuestras sociedades avancen son de la misma naturaleza, ni todos t ienen la misma valoración y posición en nuestra escala de reconocimientos.

ienen la misma valoración y posición en nuestra escala de reconocimientos.

El primero se anhela, el segundo se tolera, o se asume con resignación. Así están las cosas.

Ambos trabajos están intrínsecamente unidos, porque es la agenda doble de responsabilidades familiares y de cuidados no (supuestamente) productivas la que en gran medida sigue penalizando el acceso y participación normalizada de las mujeres en el mercado laboral.

Esos trabajos transparentes me hacen pensar que la coincidencia de este año tiene una realidad conectada tras de sí. Porque hablar de derechos laborales para las mujeres es hacerlo, en gran medida, de cómo resolvemos este debate. La conciliación, mejor llamada corresponsabilidad, sigue siendo la asignatura pendiente y lacerante que impide que hombres y mujeres puedan aspirar a salir de la misma línea en la carrera profesional, y que una vez en ella, puedan competir en igualdad de condiciones.

¿Cuánto nos cuesta esta discriminación?

La pregunta no es retórica, y creo que conviene intentar responderla. En demasiadas ocasiones, el coste de la no igualdad suele quedar circunscrito a la opinión (a mí no me parece que sea para tanto, a mí esto no me ha pasado, eso era antes, ahora tenemos más oportunidades, etc.). No nos vendría mal tener un marco de referencias objetivas para visualizar esta realidad sobre la base de otros criterios; los contables, por ejemplo.

Según la consultora Mckinsey Global, cada uno de los estados y ciudades de Estados Unidos podría llegar a incrementar en hasta un 10% su PIB a través de medidas concretas que faciliten la incorporación real de las mujeres a la actividad productiva. Bastaría con corregir las deficiencias, ni tan siquiera sería preciso aplicar medidas extra que prioricen, la incorporación de las mujeres. Sería suficiente con solventar los errores, históricos, de la distribución desigual de las responsabilidades.

En el mundo, las cifras que maneja esta misma firma, son todavía más llamativas, y dignas de reflexión. Adelanto mi conclusión: la igualdad sale a cuenta, y la falta de igualdad es un lujo que no podemos permitirnos.

La participación equitativa de hombres y mujeres aportaría un 26% de incremento al PIB mundial, unos 28 trillones de dólares en una década. El equivalente a la combinación de las economías actuales de China y USA.

La participación equitativa de hombres y mujeres aportaría un 26% de incremento al PIB mundial, unos 28 trillones de dólares en una década. El equivalente a la combinación de las economías actuales de China y USA.

Si este objetivo nos parece excesivamente ambicioso, visto de dónde partimos, hay una vía intermedia: si las economías con mayor gap de género acortasen estas diferencias hasta equiparse con las que de menor gap, podrían generar 12 trillones de dólares extras en 10 años (la suma de los pesos actuales de las economías de Japón, Alemania y Reino Unido). Sería suficiente con aplicar medidas ya experimentadas en otros lugares; no hay que inventar nada nuevo.

¿Avanzamos?

Parece que no, o que los pequeños avances que se producen, de forma casi imperceptible en el contexto más inmediato, no son suficientes para garantizar el cambio que se necesita. El último informe de la Encuesta de Población Activa para Euskadi nos da un pequeño respiro, pero no aporta aliento suficiente.

La estructura del empleo femenino es la constatación de un fracaso social, en el que todavía no estamos poniendo esfuerzo suficiente. El trabajo de las mujeres sigue siendo parcial, mal pagado, insuficientemente reconocido y acotado a ámbitos de limitada proyección profesional o económica. (Cada año el sindicato UGT publica un informe sobre esta cuestión, y es interesante constatar la exasperante lentitud con la que, en el mejor de los casos, se producen ciertos avances). Un trabajo lastrado por muchas razones, y entre ellas (vuelvo a la coincidencia), el no haber resuelto aún la enorme injusticia de la falta de corresponsabilidad.

Bonus Track

Hay muchas razones para que la falta de igualdad sea una cuestión de máxima prioridad en nuestras agendas, públicas o privadas. La coincidencia del Primero de Mayo me ha puesto unas cuantas ante los ojos, pero seguro que a ti, lector o lectora, se te ocurren otras muchas.

Y si por no se te ocurre ninguna, te dejo la referencia de una conferencia muy inspiradora, de Chimamanda Adichie: We all should be feminists. Esta misma historia ha dado lugar a un pequeño librito, que se ha incluido ya entre las lecturas recomendadas de los colegios suecos, para jóvenes de 16 años.

abril 26, 2016 en Doce Miradas

Viernes 27 de mayo, 13:30h.

Universidad de Deusto, Bilbao

Por un módico precio, podréis venir a celebrar nuestro tercer aniversario y tomaros un tazón de sopa preparada por Zuriñe García, del restaurante Andra Mari, galardonado con una estrella Michelin, y votar por vuestro proyecto favorito pro igualdad de género.

Mientras nos tomamos la sopa sin sorber, tres organizaciones sin ánimo de lucro nos presentarán sendos proyectos. Cada una contará con 10 minutos de exposición. Tras ello, abriremos un turno de preguntas para que quien lo desee exprese sus dudas, curiosidades e inquietudes y, acto seguido, mediante Kahoot!, podréis votar por vuestro proyecto favorito. Lo recaudado con los cuencos de sopa y las aportaciones de diversas instituciones se destinará así:

el 50 % de lo recaudado al proyecto más votado;

el 30 % al segundo proyecto más votado

y el 20 % al proyecto que quede en tercer lugar.

Disfrutaremos de la música de Izaro y de la charla con montones de amigas y amigos, pinchos, dulces, bebidas, algún regalo y todo lo necesario para acompañar una buena digestión sopera.

abril 19, 2016 en Doce Miradas

Otro asesinato machista. Un hombre mata a su mujer y a su suegra. Días después, con unos amigos, surgió el tema. Uno de ellos comentó que había visto la concentración con motivo de dicho crimen. ¿Por qué se hacen esas concentraciones?, preguntó. ¿Para qué? ¿Contra quién? ¿Contra qué? No lo entendía. Según él, era obvio que todo el mundo estaba en contra del asesino y lamentaba el asesinato de las dos mujeres. Algo terrible había sucedido, sí. Pero el hombre ya estaba en la cárcel. Y no pertenecía a ninguna banda de crimen organizado. Le parecía un absurdo. Como manifestarse contra la lluvia o el granizo. ¿Qué sentido tenía aquella concentración y otras similares?

Le he dado muchas vueltas desde entonces. “Una concentración en repulsa de lo sucedido”, se suele decir. Expresar la repulsa por un crimen ya es un buen motivo. Las circunstancias judiciales y de protección que rodean a cada caso también pueden ser otro motivo claro de protesta si es que ha habido fallos. Pero es que además hay mucho que reivindicar. Quienes opinan que tras un asesinato machista solo queda lamentarse es porque creen que estos asesinos se generan de forma espontánea. Como las setas del bosque. Surgen sin más. Las personas expertas en el tema afirman, sin embargo, que en la base del maltrato y de los asesinatos está la desigualdad, el machismo. Yo también lo creo. Y en la base de la desigualdad está la educación en las aulas y en las familias. Cosas que creemos nimias, como regalar Legos a los niños y no a las niñas pueden tener gran trascendencia.

Pero en la base del maltrato y de los asesinatos hay más circunstancias. Un terreno abonado. Niños y adultos nos educamos y reeducamos constantemente, somos permeables a lo que sucede en nuestra sociedad, en la vida. O, mejor dicho, lo que permitimos que suceda. ¿Hasta qué punto toleramos como sociedad hechos que discriminan y humillan a las mujeres? Ya sean de magnitud micro o macro, la suma de este tipo de hechos va creando un caldo de cultivo propicio para maltratadores y asesinos de mujeres. Estos son algunos ejemplos que recuerdo de los últimos tiempos:

Esto es solo una pequeña muestra. Pero casi todos los días hay algo. Puede ser una barbaridad dicha por alguna personalidad pública, una serie, un programa de televisión, un anuncio publicitario… Todo contribuye a crear el caldo de cultivo. Es una suma que va conformando el sustrato de la desigualdad. En la medida en que permitimos que estas cosas sucedan y que, en muchos casos, queden sin consecuencias, nuestra atmósfera de convivencia en igualdad se va degradando. ¿No parece más probable que los casos de maltrato y los asesinatos se den en mayor medida en un ecosistema degradado? Creo que hay razones de sobra para concentrarse tras el asesinato de una mujer. Porque detrás del maltrato y del asesinato de mujeres hay muchos ‘qués’ y muchos ‘quiénes’ responsables.

abril 5, 2016 en Doce Miradas

Tengo 50 años. En una pata. Y en la otra, también. 50 añitos que de repente han aparecido en mi vida sin que yo me haya dado cuenta. Me da la sensación de que estaban escondidos detrás de una esquina y de repente, una mañana aparecieron como diciendo ¡¡¡sorpresaaaaa!!! y me los tuve que comer todos-toditos, así, de una vez. Y por eso pensé que no los iba a llegar a digerir.

Y no es que yo haya ido por la vida como una bala (que a veces también) sino que no podía entender cómo para mí era casi antes de ayer cuando acababa COU y sin embargo, habían pasado 32 años. Cómo soy ya una madre de un chico de casi 22 y una chica de 17 a punto de acabar 2º de Bachillerato, a los que sigo tratando/cuidando y poniendo normas como si no hubieran llegado aún a la adolescencia porque me parecía que habían nacido no hace tanto. Cómo no sentía ninguna vergüenza en ponerme a correr si veía venir el tranvía a lo lejos, si ya tenía 50 años, es decir, la edad perfecta para no hacerlo. Cómo no tenía ningún problema en ponerme una minifalda o un pantalón pitillo, calzarme unos zapatos con plataforma, subirme a una bicicleta para ir al trabajo, hacerme un tatuaje (o dos), escuchar la música a tope en mi casa y bailar al son de ella como si no hubiera un mañana, darle un beso a mi chico en la calle si me apetecía, o unas cuantas cosas más que no voy a poner aquí porque no quiero parecer una loca. Y es que esas cosas, no las hace una señora de 50 años.

Estereotipos y otras maldades

A la vez estoy pensando que aunque es cierto que muchas veces he oído eso de “¿cincuenta? Pues no los aparentas. Qué bien te conservas…” (que me dan ganas de contestar que conservarse, conservarse, se conservan las anchoas en lata), la verdad es que no los aparento porque en la mente del personal, una señora de 50 años tiene que estar rellenita, con canas, dedicarse a hacer punto de cruz, llevar zapato plano y falda por debajo de la rodilla y tener una vida sosegada haciendo rosquillas para los suyos, mujer sufrida donde las haya, en este “valle de lágrimas”. Aceptando que la aparición y el uso generalizado del tinte para el pelo ha sido un logro (si no ya te iba a contar yo si los aparento o no los aparento), solo es decir la palabra mágica, 50, y ya tienes un rol asignado. Y voy a dar algunos ejemplos sin necesidad de hurgar mucho en el tiempo.

A la vez estoy pensando que aunque es cierto que muchas veces he oído eso de “¿cincuenta? Pues no los aparentas. Qué bien te conservas…” (que me dan ganas de contestar que conservarse, conservarse, se conservan las anchoas en lata), la verdad es que no los aparento porque en la mente del personal, una señora de 50 años tiene que estar rellenita, con canas, dedicarse a hacer punto de cruz, llevar zapato plano y falda por debajo de la rodilla y tener una vida sosegada haciendo rosquillas para los suyos, mujer sufrida donde las haya, en este “valle de lágrimas”. Aceptando que la aparición y el uso generalizado del tinte para el pelo ha sido un logro (si no ya te iba a contar yo si los aparento o no los aparento), solo es decir la palabra mágica, 50, y ya tienes un rol asignado. Y voy a dar algunos ejemplos sin necesidad de hurgar mucho en el tiempo.

La semana pasada acompañé a mi pareja al médico. Diagnóstico, un catarro sin complicaciones pero con los típicos síntomas: fiebre, dolor de garganta, etc. etc. El doctor se dirigió a él todo el tiempo (lógicamente, él era el enfermo) pero cuál fue mi/nuestra sorpresa cuando tras prescribirle un ibuprofeno cada 8 horas, se dirige a mí y me dice “y si ves que no le hace efecto, le das un paracetamol cada cuatro”. A puntito estuve de montar un drama y preguntar con voz desgarrada aquello de “¿tan grave es, doctor? Dígame la verdad, por favorrrr”. Porque para que un simple catarro derive en una discapacidad psíquica o física de tal calibre que le impida a él mismo discernir si el ibuprofeno es suficiente y le incapacite para ir a la cocina a tomar un paracetamol, tiene que ser muy muy grave. Me mordí la lengua y callé. Estereotipo: mujer cuidadora.

Meses atrás asistí a un curso en el que hicimos un ejercicio de segmentación de públicos. Mi grupo decidió que el público objetivo era una mujer de 50 años. A la pregunta de ¿y cómo se entera del evento al que luego asistirá? yo contesté: “por Facebook” y una chica joven respondió sorprendida: “¿por Facebook? ¡Cómo se va a enterar por Facebook si tiene 50 años!”. Decidí morderme la lengua y admitir pulpo como animal de compañía pensando, claro, que mala segmentación de públicos vas a hacer tú por muy joven que seas si crees que las mujeres de 50 años no estamos en las redes sociales. Estereotipo: las mujeres de 50 años no podemos acceder a la información salvo escuchando el “parte” de las 2 y media o viendo el Sálvame.

Hace unos días, ante una reclamación que quería hacer, la chica que muy amablemente me estaba atendiendo (40 años, me dijo cuando se calzó las gafas de cerca), me indicó que había otra opción para hacer la queja: “¿te manejas bien por correo electrónico? Porque lo puedes hacer por ahí”. Le dije que bien porque para qué le iba a explicar a qué me dedico profesionalmente, pero no debí estar muy convincente porque me lo repitió de nuevo al cabo de un momento. Otra vez me mordí la lengua. A puntito estuve de decirle “me manejo no sé si mejor que tú, pero por supuesto, desde mucho antes que tú”. Estereotipo: 50 años, mujer que ya no se interesa por la formación porque tiene todo el pescado vendido.

Y que no se te ocurra ir al médico de turno. Ya puedes tener una gripe de caballo, que te duela una muñeca o que tengas un juanete o un tic en un ojo, que la pregunta cae: “¿cómo estás con el tema hormonal?” Y yo qué sé, señor mío, averígüelo usted que para eso es el médico. No me pregunta qué tal estoy de glóbulos rojos ¿verdad? Pues lo mismo lo mismo. Estereotipo: voy al médico sin tener nada porque en realidad lo que me pasa es que estoy menopaúsica y, por consiguiente, con las hormonas tan alteradas que me hacen estar como una auténtica cabra.

Claro, que a todo esto no ayuda el hecho de que el propio estado considere que una mujer de más de 45 años, cabeza de una familia monomarental en la que ella es es la única que trabaja, está en riesgo de exclusión social. Estereotipo: si no nos mantiene un tío, estamos perdidas.

Conclusión: que si hago caso a todo esto, no es que los 50 años me hayan caído como una losa, es que la losa me la ha puesto la sociedad encima . Una losa tejida de estereotipos que vaya usted a saber cuál es el que más pesa.

Pues va a ser que no

Ha pasado casi un año. Dentro de un mes y pico cumplo 51. En todos estos meses he observado, tengo que admitirlo, a mujeres un poco más mayores que yo, a ver qué tal “los llevaban”. He tenido varios puntos de inflexión: el momento en el que una conocida me dijo que no sabía por qué pero que desde que había cumplido los 50, se reía más; unas frases tremendas de Meryl Streep, que me dejaron con la boca abierta y que hicieron que me planteara algunas cosas de nuevo…

Mi madre siempre me dijo, desde que era pequeña, que tenía que estudiar porque eso me iba a permitir tener un buen trabajo que me iba a dar libertad, justo la que ella anhelaba y la vida no le quiso dar. Y yo me lo creí. Yo y todas las mujeres de mi generación y otras un poco más mayores que yo. Que nos íbamos a liberar porque íbamos a trabajar fuera de casa. ¡Ja! Cuántas veces he tenido que oír después aquello de “no sé si nos hemos liberado o nos hemos esclavizado”. Y es que, las que hoy tenemos 50 años, hemos sufrido la “liberación de la mujer”, como lo otro: en silencio. Nuestro destino era buscarnos un trabajo, casarnos y procrear. Queríamos ser iguales y considerábamos nuestro deber contribuir económicamente a la familia como lo habían hecho hasta ese momento únicamente los hombres. Y hasta ahí llegaban nuestras/sus ansias de igualdad. Porque luego nos enfrentamos con la realidad. Nosotras mismas queríamos ser mujeres trabajadoras pero eso sí, siendo a la vez unas excelentes amas de casa, perfectas esposas, madres amantísimas. Hoy se habla de compartir las tareas del hogar; entonces de que “nos” ayudaran en casa. Y con eso «nos» conformábamos. Que “nos” ayudaran a recoger la mesa y que de vez en cuando “nos” pasaran el aspirador. Que les pregunten a los hombres de 50 años que han vivido siempre en pareja, a ver cuántas veces han planchado. O han puesto una lavadora sin necesidad de que alguien (nosotras) se lo dijera. Cuando teníamos hijos, la mayor carga recaía en nosotras. Nadie hablaba de corresponsabilidad. Esa palabra creo que se inventó más tarde. De hecho yo no pensaba ni que existiera. Jamás oí hablar de ella. Así que ninguna de nosotras estaba tan loca como para plantearle a su marido que pidiera permiso en el trabajo para llevar al niño o a la niña al médico, ni para ir a hablar con sus profesoras o profesores. Eso era cosa exclusivamente nuestra. Adaptábamos nuestro horario al escolar para poder llevarlos y traerlos porque los padres solo lo hacían en el único caso de que les encajara. Y por ello, nuestro coche era el pequeño comprado de segunda mano. Y el machoman tenía el grande, el familiar, en el que viajaba él solito 2 de cada 7 días a la semana. Por supuesto, no éramos buenas madres si dejábamos a la prole en el comedor escolar. No estaba bien visto. Los deberes también nos pertenecían y dábamos las gracias cuando algunas noches “nos” bañaban a los niños. Y comprábamos los pisos cerca de nuestras madres para que ellas pudieran echarnos una mano, y la verdad es que muchas pagamos un alto precio emocional por ello, y atender a esas criaturas que dejábamos tan solas porque su padre trabajaba pero nosotras las abandonábamos.

Éramos enfermeras, cocineras, costureras, limpiadoras, profesoras, economistas, transportistas, lavanderas y planchadoras. Y además, traíamos un sueldo al hogar dulce hogar. Nuestras reivindicaciones no salían en los periódicos. Se ahogaban en casa o en la queja colectiva con las amigas.

Y estábamos cansadas. Muy cansadas.

Quizás por todo eso la vida se nos pasó demasiado rápido. Quizás ahora lo que realmente me preocupa no es mirar para atrás y ver lo vivido y los años acumulados, sino que lo que verdaderamente me asusta es que lo que me queda aún por vivir (si todo va bien entre 30 y 40 años, no pienso vivir ni uno menos), se me pase de una forma tan fugaz como lo anterior porque entonces, no me habré enterado de prácticamente nada.

Por eso he decidido que después de haber analizado el pasado, no estoy dispuesta a vivir mi futuro según los cánones establecidos. Tengo 50 años y me lo puedo permitir, sobre todo, porque me lo he ganado. Por ello, 10 meses después de cumplir mi medio siglo, sigo riéndome a carcajada limpia, bailando en casa al son de la música que más me apetece, corriendo detrás del autobús hasta que a mi cuerpo le dé la gana hacerlo, subiéndome a unos tacones mientras que siga teniendo pies, cuidando cuando yo quiera cuidar, disfrutando de lo disfrutable, empezando a hacer deporte, moviéndome en las redes sociales como pez en el agua, formándome en mi trabajo, viajando, besando a mi chico en la calle cuando me apetece y siendo la más payasa de todas. Y sobre todo y ante todo… haciendo lo que me da la gana.

Así que… ¡un brindis por los 50!

marzo 15, 2016 en Doce Miradas

Andaba yo pensando en escribir un post dedicado a mi hijo de 11 años, con reflexiones básicas para ayudarle a construir relaciones equilibradas con sus compañeras, cuando llega la campaña del 8 de Marzo del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde. Este año centrada en un tema tan nuclear como transversal: la Educación. Siempre presente cuando una se pone a pensar o a conversar sobre cómo cambiar las cosas de verdad.

Porque echando la vista atrás, soy fácilmente capaz de ver cómo hemos cambiado a la hora de enfrentar tantos y tantos mundos. Recuerdo, por ejemplo, la naturalidad con que tirábamos un chicle al suelo hace 30 años, sacábamos a pasear a nuestros perros sin correa ni bolsa hace 20, o vaciábamos el aceite por la fregadera hace 10. Con mucho tino, Pilar Kaltzada, Mirada compañera de este blog, suele decir que nuestra sociedad está llena de nuevos agentes medioambientales. Nos han enseñado. Y hemos aprendido.

Lo que me lleva a pensar, de modo un tanto pueril quizá, que cuando hay recursos para invertir en sensibilización, hay resultados. La sociedad corrige. La sociedad avanza. ¿Y qué hace falta entonces para que haya recursos?

Es sencillo. Hace falta convicción.

Porque, ¿de verdad queremos una sociedad sin la vergüenza de 57 mujeres asesinadas en un año? ¿En la que éstas no cobren un 19% menos de media? ¿En la que no asuman el 92% de los cuidados familiares? ¿Una sociedad en la que ellas, el 57,6% de las tituladas universitarias, compartan el liderazgo de los diferentes ámbitos y sectores, y no se queden relegadas a la incongruencia del 10% actual? ¿O en la que la que organizaciones como la que «representa» la Justicia se permitan no contar con una sola mujer?

¿Tenemos la convicción y el arrojo necesario para afrontar el trabajo que implica convertir en ganancia todo esto?

Entonces, parece lógico pensar que la apuesta definitiva deberá emplearse particularmente a fondo en tratar la raíz. Porque la desigualdad no es una gripe de siete días, sino una gripe mal curada que arrastramos desde el principio. Porque nacemos iguales y nos hacemos desiguales. Lo que me hace recordar aquel experimento que nos mostraba en este blog la también Mirada, Arantxa Sainz de Murieta, evidenciando que las palabras que escucha el mismo bebé —vestido de rosa o de azul— son cualquier cosa menos iguales. Y, sin embargo, seguimos diciendo aquello de “yo educo igual a mis hijas que a mis hijos”.

Yo no tengo hijas, pero honestamente y aún a pesar de mis gafas moradas, no me cuesta tanto imaginarme diciendo aquello de “no seas tan marimandona que no te conviene”, frente al “tienes madera de líder” que escucha mi pequeño jefe indio; “ve con cuidado”, frente al “pásalo bien”, o “qué bonita es mi princesa”, frente a “te las va a llevar de calle”… Argumentos semejantes a los que propone la campaña que mencionaba al comienzo.

Recordar en este sentido Ban Bossy, iniciativa de Sheryl Sandberg contra la palabra “marimandona”, por considerarla ejemplo simbólico de cómo se mina la confianza de las niñas con capacidad de liderazgo. Las sometemos a tal bombardeo que, finalmente, para evitar ser criticadas por su entorno, acaban rebajando el potencial de su perfil. En este breve vídeo incide en la importancia de no trivializar los mensajes que sistemáticamente desaniman a las niñas a levantar la voz.

No obstante, la educación abarca océanos. Y aunque incluye desde la televisión o las redes sociales hasta los carteles del supermercado, también hay mucho que hacer y mejorar desde los propios centros escolares. Pero no a través de políticas aisladas e inconexas, sino con la guía y el apoyo de unas instituciones movilizadas de manera continuada, coherente y transversal. Instituciones y centros escolares convencidos. De otro modo, es ilusorio pensar que habrá quien deje su saturado día a día, para ocuparse de un sexismo que elegimos no ver ni evidenciar porque preferimos no aceptar.

¿Por qué no patios más unidos, mesas de comedor menos separadas? ¿Manualidades para el Día del Padre y de la Madre pensadas con espíritu de 2016? ¿Máximo cuidado al escoger disfraces de carnaval o referentes para las actividades de… ciencias sociales? ¿Por qué no extraescolares integradoras? ¿O mensajes y acciones específicas que empujen a las niñas a liderar, a tomar la palabra, a presentar en público? ¿Por qué no juntas directivas más igualitarias? ¿Talleres para profesorado y alumnado y actividades más allá del 8 de Marzo o mejor aún, una mirada transversal de género para cada actividad o acción escolar?

Y en lo que a madres y padres respecta, ¿no podríamos demandar activamente a los centros escolares que trabajen con visión renovada para educar en igualdad? ¿Levantar la voz cuando algo nos chirríe, apartando el temor a lo que puedan pensar y concentrándonos en lo que podemos conseguir? Porque nuestra demanda de un buen nivel de inglés o de manejo de las TIC es comprensible. Hablamos del futuro. Un día serán profesionales… Pero, sobre todo, un día serán personas. Y pocas cosas mejores que desear se me ocurren, que desear que sean personas preparadas para construir y avanzar hacia una sociedad que de verdad apueste por la igualdad.

Es cuestión de convicción.

marzo 1, 2016 en Doce Miradas

Hace unos meses tuve la ocasión de ver la exposición ¿Por qué no Judy Chicago? en Bilbao. En el marco de una representativa recopilación de la obra de esta pluridisciplinar artista feminista -y en la inmejorable compañía de Noemí Pastor y Lorena Fernández- vio la luz el hashtag que da título a este post. Intimidada por vaginas de todos los tamaños y texturas, vomité la etiqueta que resume mi histórica incomodidad ante la omnipresencia vulvar. Me planteo si una es más o menos feminista en tanto en cuanto reconoce a la vagina como un personaje fundamental y de primera línea en la lucha por la igualdad real.

Asumo que corro el riesgo de suspender 1° de Feminismo, pero debo decir que me satura tanto colegueo con los bajos. Coño para arriba, coño para abajo. Que si mi coño es mío, hermoso, digno de reconocimiento y veneración; poderoso, centro energético de nuestra identidad feminista del que procede hablar con seguridad y sin vergüenza hasta devolverle su lugar: el que el patriarcado le ha negado sometiéndolo a la discreción de la entrepierna. Qué incómoda me siento con este lenguaje. Me agrede. Me resulta excesivo.

Recientemente la actualidad nos ha brindado nuevas manifestaciones de #GenitalidadExcesiva que, a mi modo de ver, aportan confusión y enturbian las reivindicaciones que las motivan, sin que resulten rentables para el desarrollo de un debate que debería darse en clave de derechos y no de provocaciones, con sus correspondientes portadas. Irrumpir en una capilla de un campus universitario, desnudarse de cintura para arriba y corear «menos rosarios y más bolas chinas», «contra el Vaticano, poder clitoriano», «el papa no nos deja comernos las almejas» o «sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios»… ¿cómo encaja con la defensa de la laicidad de las instituciones, de la Universidad? ¿Es que es esta una reivindicación únicamente de mujeres?

El polémico poema de Dolors Miquels, Mare nostra, recitado en la gala de los premios Ciutat de Barcelona se burlaba de una oración cristiana. Dice la poetisa que su «adaptación» del Padre Nuestro «no pretende ofender a nadie. El poema es un canto a la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y ningún político está en posición de dictar qué se tiene que hacer”. Bien. Vale. Pero me pregunto: para tan legítima reivindicación ¿es este el lenguaje más adecuado?: «Madre nuestra que estáis en el celo, sea santificado vuestro coño, la epidural, la comadrona» (…) «Hágase vuestra voluntad en nuestro útero sobre la tierra».

Me parece desproporcionado el revuelo organizado. A fin de cuentas, igual que cada cual es libre de sentirse ofendido y pedir el amparo de la ley si procediera, lo cierto (y menos mal) es que el arte está en su derecho de ser irreverente. Pero, insisto: ¿son el coño y el útero tan imprescindibles para las reivindicaciones feministas?

La parte por el todo

Creo que se puede ser feminista sin caer en la vulgaridad expresiva ni en la reivindicación genital gratuita. Con 1° de Feminismo suspendido no se me escapa que, efectivamente, hay mucho de genital en nuestra historia de sometimiento y desigualdad. Nuestros cuerpos han sido siempre y son campo de batalla, moneda de cambio, armas al servicio de hombres que no merecen ser llamados así. Pero creo que nuestra fuerza como mujeres que persiguen la justicia, no reside en sacar a la luz nuestras vaginas. Nuestro poder está en nuestras mentes y en las emociones con las que dotamos las ideas que somos capaces de generar para construir una sociedad igualitaria. Hagamos representaciones megalíticas de esto. De otra forma, ¿no estaremos haciéndole el caldo gordo a la estrategia de la publicidad sexista cuando nos trocean mostrando nalgas, pechos, labios carnosos… para vender lo que sea? ¿No estamos ensalzando la parte (vagina) para representar algo mucho más importante (feminismo)?

Hay quien dice que si me siento tan incómoda es porque he sido educada en la vergüenza, en la sexualidad culpable, en la decencia. Sinceramente, creo que no. Tengo ya una edad y un caminito de liberación recorrido que me permiten negar la mayor. No encuentro justificación en la exhibición de la parte si puedo mostrarme como un todo importante en sí mismo. Soy una mujer y pido consideración y respeto por mi persona y eso, desde luego, incluye mi cuerpo: cada una de las partes de mi cuerpo.

La exaltación de los procesos biológicos femeninos

Me parece que nos hemos ido justo al lado contrario. De la ignorancia, pudor y vergüenza con que las niñas recibían su primera regla, a la teoría de que menstruar mola. Una cosa es que los procesos biológicos se vivan con naturalidad, sin afectaciones, y otra muy distinta que maquillemos todo lo intrínsecamente femenino, para mostrarlo a la galería como un regalo que nos da la vida y que nos encanta. Yo siempre he pensado que la Naturaleza ha tenido poca consideración con nosotras vinculando nuestros grandes momentos vitales a contextos pelín desagradables. La regla, desde luego; pero pienso en un parto y que alguien me diga que eso no es gore. Y a otro nivel, sí: pero ¿y la bucólica lactancia materna? Todo el día pringada.

Termino este capítulo recordando una campaña por el derecho a decidir en Irlanda, donde el aborto es legal solo en el supuesto de que peligre la vida de la madre. Cientos de irlandesas decidieron relatar en clave de humor el día a día de sus ciclos menstruales. La justificación: “Si quieren controlar mi cuerpo, si se sienten tan cómodos interfiriendo en lo que pasa dentro de él, al menos que conozcan todos los detalles. Por eso he decidido tuitear en directo mi ciclo menstrual al primer ministro Enda Kenny”. Son palabras de la humorista irlandesa Grainne Maguire. Reconozco la originalidad de la campaña, pero creo que lo que vale en el papel, a veces puesto en práctica resulta grotesco. La consideración de si el fin justifica los medios, si se trata de provocar que se hable del tema y todo vale, la dejo para quien quiera dedicar unos minutos a pensarlo. Mi opinión es que el debate del aborto va mucho más allá de las intimidades menstruales de las activistas y que el acoso tuitero al primer ministro no tiene pinta de ser una estrategia exitosa de acercamiento entre posturas.

Vuelvo a ver aquí la parte disgregada. Cuando hablamos de aborto hablamos de mujeres, de vida, de derechos, de salud, de dignidad, de libertad. Reducirlo al útero y a la menstruación se me queda muy pobre.

La representación artística de la vagina como icono del feminismo

Judy Chicago está considerada como una de las precursoras del arte feminista. Su obra gira en torno a la historia del pensamiento feminista y su rechazo a los esquemas culturales que nos sitúan en una posición secundaria. Buscando información sobre esta artista descubro que sus primeras creaciones fueron obras abstractas en las que es posible reconocer órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. Su motivación, los roles diferenciados según sexo y la construcción de las respectivas identidades. Pero su gran obra ve la luz en los 70, en pleno auge del movimiento feminista: The Dinner Party.

Se trata de una interpretación de la Última Cena en una mesa con forma de triángulo equilátero, -en alusión a la igualdad y al órgano reproductor femenino-, en la que 39 comensales mujeres son sustituidas por representaciones antiguas de la vulva femenina (en el link lo llaman “flores y mariposas”). The Dinner Party (otro enlace por si os interesa saber más) es una de sus obras más relevantes y más feministas. A lo primero no pongo objeción, a lo segundo, pues sí: por reincidente. Nada que objetar a la representación artística de la vagina. ¿Por qué no? Lo que no veo claro es esta especie de binomio indisoluble vagina-máxima representación del feminismo.

Se trata de una interpretación de la Última Cena en una mesa con forma de triángulo equilátero, -en alusión a la igualdad y al órgano reproductor femenino-, en la que 39 comensales mujeres son sustituidas por representaciones antiguas de la vulva femenina (en el link lo llaman “flores y mariposas”). The Dinner Party (otro enlace por si os interesa saber más) es una de sus obras más relevantes y más feministas. A lo primero no pongo objeción, a lo segundo, pues sí: por reincidente. Nada que objetar a la representación artística de la vagina. ¿Por qué no? Lo que no veo claro es esta especie de binomio indisoluble vagina-máxima representación del feminismo.

Es cierto que la obra de Judy Chicago va más allá. En The Birth Project exalta el papel femenino de la maternidad negado en la creación del mundo según el Génesis; en The Holocaust Project refiere a la historia de su pueblo, el pueblo judío, y en otras obras de gran formato utiliza técnicas muy relacionadas con lo tradicionalmente considerado femenino como pueden ser la cerámica, el tejido o el punto. En la exposición de Bilbao, mis compañeras Miradas y yo tuvimos la ocasión de ver un vídeo sobre una de las performance en las que a través del uso de fuegos artificiales y pirotecnia, Chicago creaba atmósferas para intentar “suavizar y feminizar” el paisaje. Debo reconocer que mientras asistía al espectáculo no dejaba de temerme «lo peor»: que en cualquier momento apareciera de nuevo ella, la vagina justiciera.

Pánico genital

El nombre completo de la obra de Valie Export a la que voy a referirme es Acciones de pantalón: Pánico Genital. Es un ejemplo más que encuentro en la Red acompañado de una interpretación para quien la compre: “La artista acudió a un cine de arte y ensayo de Munich con aspecto entre revolucionario y provocador, metralleta en mano y vestida con unos pantalones abiertos a la altura de los genitales (…) Esta acción es una metáfora sobre el discurso feminista de autoafirmación de la diferencia (…) Blandiendo el símbolo fálico del arma destructiva, Valie Export asumía un rol activo y de verdadero poder, mostrando la propia naturaleza de la diferencia sexual (…) Al mismo tiempo, al exponer su sexo a la vista del público la artista oponía la realidad de su cuerpo a la representación cinematográfica, convencionalmente ligada a una imagen de la mujer estática, pasiva y convencional”.

En este caso, me parece que la confrontación de la diferencia entre hombres y mujeres no aporta -sino todo lo contrario- a la construcción de un escenario de igualdad de derechos y oportunidades, que es a lo que estamos.

Si no quieres taza, taza y media

Os voy a presentar a Jamie McCartney y su obra: 400 vaginas de 400 mujeres en 10 paneles. Este británico hizo moldes de las partes bajas de 400 mujeres voluntarias. “No es vulgar, es vulvar» dice el propio artista. “Para muchas mujeres su apariencia genital es una fuente de ansiedad y yo estaba en una posición única para hacer algo al respecto”. Y digo yo: menos mal que llegó Jamie.

Os animo a visitar este link y los diez paneles. “McCartney espera que esta obra le ayudará a combatir el incremento exponencial de los últimos años de las cirugías estéticas labiales. Esta nueva moda de crear vaginas perfectas marca una tendencia preocupante para las futuras generaciones de mujeres”. A estas alturas del post tengo ya tal lío que no me atrevo a decir que esta obra de caridad de Jamie no sea feminista.

Vagina más casual y pop

Y aquí tenemos también a Megumi Igarashi, escultora y artista gráfica japonesa cuyo seudónimo es Rokudenashi-ko (chica mala). Es conocida también como “La artista de la vagina”. Leo aquí que “Megumi Igarashi pasó una semana en la prisión por distribuir entre sus admiradores una plantilla digital de sus genitales para poderla imprimir en una impresora en 3D (una ley nacional prohíbe distribuir materiales “indecentes”) (…) Su próximo proyecto era hacer un kayak de 2 metros llamado “Pussy boat” con la forma de su vagina (…) Megumi afirma que ella a través de su trabajo quiere acabar con los tabúes y la discriminación sexual en la sociedad japonesa, ya que no ocurre lo mismo con las imágenes que se hacen en torno al pene”. Vaya por delante mi respeto por todas las personas que se comprometen con sus convicciones; aunque yo no les vea ningún sentido, como en este caso.

Lo que pretende Megumi –dicho por ella- es que la vagina se vea como una parte más del cuerpo femenino (¿no lo era?): “Quiero hacer la vagina más casual y pop. Así es como convertí la vagina en un campo, en un coche de control remoto, etc.”. Ahí la tenéis: Rokudenashi-ko.

Epílogo

Nada sé de arte, nadie soy para dar o quitar valor a una obra ni desmerecer a quien dedica ilusión, tiempo, esfuerzo y convicción a darle formato a una idea para compartirla en sociedad. Comunicar, denunciar, reivindicar, sensibilizar o aportar belleza con la expresión artística merece toda mi consideración.

Espero que este post sea tomado como lo que es: un comentario que surge un día entre risas y se va liando y liando y completando con esto y con lo otro, para intentar dar forma a un discurso -el mío- que no pretende ser sino una visión más sobre el protagonismo que el feminismo le ha dado a la vagina. Me reafirmo en considerar que estamos sometidas a una #GenitalidadExcesiva, pero ahora que he descubierto que la vagina puede ser casual y pop no me queda más remedio que darle una vuelta a todo mi planteamiento 😉

————————————-

Mención especial a mi compi Miry Artola por haber aceptado con generosidad y sentido del humor mi encarguito de crear a partir de sus rotus mágicos unas vaginitas tan monas para ilustrar este post. ¡Gracias! 🙂

febrero 16, 2016 en Doce Miradas

Este artículo es una transcripción aproximada y actualizada de la charla que ofrecí en Portugalete el 25 de noviembre de 2014 con motivo de sus XIV Jornadas de Igualdad.

Y, aunque intentaré no hacerlo, seguro que repetiré alguna de las ideas ya expresadas en el artículo «Lengua, sexismo y mi día a día en todo esto» publicado en este mismo blog el 4 de junio de 2013.

& & & & &

Las recomendaciones para un lenguaje igualitario tienen ya cierta historia. Hace tiempo que empezaron a formularse. No me voy a remontar a lo primero que se publicó, sino a lo primero que yo leí sobre el asunto, que fue el Manual de estilo del lenguaje administrativo que en 1991 (¡1991!) publicó el antiguo Ministerio para las Administraciones Públicas de España.

El librito, muy recomendable y aplicable aún hoy en día, incluía a partir de su página 155 un capítulo titulado “Uso no sexista del lenguaje administrativo”, que, como os digo, fue la primera batería de recomendaciones de esta índole con la que me tropecé en mi vida.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Han sido unos cuantos años en los que, entre otras cosas, me he dedicado a recopilar estas recomendaciones, a estudiarlas, a aplicarlas y a hacerlas aplicar. Comprenderéis, pues, que durante este tiempo he observado muchas reacciones, no todas amigables, y las he englobado en ocho apartados, según los cuales el lenguaje igualitario…

1.- No es importante

Es esta una reacción muy común, quizás la más común y extendida. Se formula así:

‹‹¿Es que no hay otra cosa más importante en la que fijarse que en esa pijada de los vascos y las vascas?›› Pues seguro que sí, seguro que hay cosas más importantes en el mundo, pero yo soy lingüista, para mí el lenguaje es importante, me da de comer y ha sido mi pasión desde siempre. Y como siempre he tenido cierta conciencia feminista, sería yo una lingüista de pacotilla y una feminista de pacotilla si no juntara ambos terrenos y no incorporara la igualdad al lenguaje y el lenguaje a la igualdad.

Para mí la lengua no es despreciable, no es insignificante. Además, si quiero trabajar por la igualdad, tendré que hacerlo también en mi terreno, también en mi casa, y mi terreno y mi casa están aquí, son estos, los artículos, los morfemas y la estilística, aunque a alguien le pueda parecer fútil e irrelevante. Aquí tengo que emplearme. No solo aquí, pero sobre todo aquí.

2.- Mezcla consideraciones lingüísticas con extralingüísticas

Tiene razón. Es así, las recomendaciones para un lenguaje igualitario mezclan lo lingüístico con lo extralingüístico porque no puede ser de otra manera, porque el lenguaje no está fuera del mundo, no está nunca separado del mundo, ni de la realidad a la que se refiere, ni del orden social ni de nuestras ideas, imágenes ni construcciones mentales. Todos esos órdenes interactúan continuamente.

El lenguaje organiza el mundo, lo jerarquiza, lo clasifica, lo refleja y lo recrea. Por tanto, si nuestro pensamiento es igualitario, nuestro lenguaje también debe serlo, si es que queremos que lo refleje fielmente.

Así que desde ahora aviso: en este artículo me estaré saliendo continuamente de lo estrictamente lingüístico, exactamente igual que otras y otros insignes lingüistas que citaré, empezando por Ignacio Bosque, de la Real Academia Española, en su conocidísimo artículo Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer.

Citaré una y otra vez este artículo de Bosque porque me ha ahorrado mucho el trabajo, ya que es un buen compendio de todas las resistencias, o casi todas, que mencionaré.

3.- Es artificial

El lenguaje igualitario es supuestamente forzado, está alejado del lenguaje común, no tiene aplicación posible en la lengua cotidiana. Así lo expresa Ignacio Bosque en su artículo:

Si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías en sus términos más estrictos, no se podría hablar.

En efecto, el lenguaje igualitario no tiene mucho que ver con nuestra habla de todos los días, porque pertenece a un registro lingüístico especial.

¿Qué son los registros lingüísticos? Son variables contextuales y sociolingüísticas del lenguaje; así, existe un registro formal y otro informal, e incluso vulgar; existe el lenguaje administrativo-jurídico, existe el registro oratorio que utilizamos en discursos y conferencias…

Para entendernos, pensad sin más que no escribimos igual un mensaje de Whatsapp y un decreto, que no hablamos igual por teléfono con una amiga y frente a un auditorio. Para cada situación utilizamos diferentes registros lingüísticos. El lenguaje igualitario pertenece a los registros formales: al lenguaje administrativo-jurídico, porque la Administración es de todas y todos, y al oral propio de los discursos y conferencias, porque hay que tener en consideración a todo el auditorio.

Entonces, sí, de acuerdo, el lenguaje igualitario es artificial; el lenguaje en sí, todo lenguaje, como toda creación humana, es artificial.

4.- Es agramatical

Esta objeción, quizás la más socorrida, también está, por supuesto, en el artículo de Ignacio Bosque:

En los últimos años se han publicado en España numerosas guías de lenguaje no sexista. (…) contienen recomendaciones que contravienen no solo normas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias, sino también de varias gramáticas normativas.(…) En ciertos casos, las propuestas de las guías de lenguaje no sexista conculcan aspectos gramaticales o léxicos firmemente asentados en nuestro sistema lingüístico.

Bien. Vamos a jugar un poco a las preguntas y las respuestas. Pregunta: ¿esta frase es gramaticalmente correcta?

A tu hermano le vi el otro día muy elegante.

Respuesta: es correcta, pero no siempre lo ha sido, porque hubo un tiempo en el que el leísmo era una incorrección gramatical. Pero ¿qué pasó? Que la supuesta incorrección se extendió tanto que la Academia acabó por admitir el leísmo cuando el objeto directo se refiere a una persona y es singular.

Con esto simplemente quiero decir que las incorrecciones no son inamovibles y que si un determinado uso del lenguaje, por mucho que contravenga normas o conculque la gramática, se extiende masivamente, la Academia se rendirá ante la evidencia y acabará por admitirlo.

5.- Suena mal

Estas objeciones las he oído yo con mis propias orejas: “Médica suena mal”. “No me gusta abogada: tiene demasiadas aes”. “Yo no soy arquitecta; soy arquitecto”.

Y no solo las he oído; también las he leído, nada más y nada menos que a don Valentín García Yebra, insigne traductor y traductólogo de quien he aprendido muchísimo. Por eso me duele tanto leerle clamar contra la voz “jueza”, de la siguiente manera:

No hay ningún motivo para añadir a juez la a feminizante. (…) Tal adición innecesaria rebaja y vulgariza una palabra tan noble.

Entonces, ¿una a reduce la categoría de una palabra? ¿No está aquí haciendo el señor García Yebra lo que el señor Bosque reprocha a los tratados de lenguaje igualitario; es decir, obtener una conclusión extralingüística de un hecho lingüístico? Sí. Eso es lo que está haciendo. Porque lo que rebaja no es el fonema, el sonido, la vocal a. Lo que rebaja es el femenino. Y por eso algunas abogadas, algunas médicas, prefieren ser médicos y abogados, porque ser médico es mejor que ser médica y ser abogado es mejor que ser abogada.

6.- Es confuso e impreciso

Se supone que tenemos que decir de una mujer que es “la técnico de Urbanismo”, y no “la técnica”, porque corremos el riesgo de confundir a la “persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte” con el “conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte”.

Podríamos utilizar el mismo argumento para recomendar no decir de un hombre que es basurero, porque corremos el riesgo de confundir a la “persona que tiene por oficio recoger basura” con el sitio en donde se arroja y amontona. Pero nadie ha formulado nunca esta última recomendación, porque nunca nadie ha confundido a un señor que recoge basura con el sitio a donde la transporta: el contexto es suficiente para marcar la diferencia. Exactamente lo mismo sucede con ‘técnica’.

Ignacio Bosque argumenta también en su artículo que “la niñez” no equivale a “los niños y las niñas” y que recomendar su uso en sustitución del masculino plurar supone “prescindir de los matices” y “anular (…) diferencias sintácticas o léxicas”.

De acuerdo otra vez con el señor Bosque, pero añado: utilizar “los niños” en lugar de “los niños y las niñas” también es confuso e impreciso, porque, como “los niños” puede referirse tanto a solo varones como a varones y mujeres, es ambiguo.

Al masculino genérico seguiremos dándole vueltas en los siguientes apartados.

7.- Es pesado

Estar todo el rato doblando, -os, -as, o repitiendo (los, las) es un engorro, una pesadez. Estoy de acuerdo: el lenguaje igualitario sería muy pesado si se limitara a eso. Pero no es así.

Quien pone estas objeciones no se ha molestado en leer entera una publicación de recomendaciones, porque si se la hubiera leído entera, habría llegado a la parte en la que se expresa que la lengua tiene recursos suficientes, inagotables diría yo, para evitar la pesadez. Habría descubierto que el lenguaje inclusivo no se limita al los/las.

En jerga lingüística, cuando algo resulta pesado, engorroso o costoso, se dice que es antieconómico. El término economía lingüística, acuñado por André Martinet, designa a uno de los principales mecanismos de la evolución de las lenguas. En el lenguaje, como en cualquier actividad humana, existe una tendencia natural a tratar de minimizar el esfuerzo, lo que se manifiesta en maneras de abreviar, acortar o simplificar la forma de transmitir una información.

Pero, como también añadía Martinet, a menudo se presentan disyuntivas a la economía; es decir, a veces hay que elegir entre la economía y otra cosa; por ejemplo, entre la economía y la comunicabilidad. Así, por ejemplo, si yo quiero dar importancia a la economía lingüística, diré bodymilk; pero si quiero que me entiendan, es decir, si quiero comunicar, quizás deba decir crema hidratante corporal.

Pondré otro ejemplo. Si lo que me importa es la economía, diré chicos, pero si me interesa más la precisión, quizás utilice chicas y chicos.

Cuando se quiere dejar algo muy claro, nos tomamos un tiempo para ello. Así, merece la pena nombrar a las mujeres, merece la pena decir que nos dirigimos a ellas, que pensamos en ellas cuando hablamos. Si es importante, se impone a la economía.

8.- Es innecesario

Esta es la objeción principal de la RAE: no necesitamos expresar el femenino porque el masculino ya nos incluye y, de hecho, muchas mujeres nos sentimos incluidas.

Una vez más la RAE tiene razón: nos sentimos incluidas. Yo misma me siento incluida cuando leo “los lingüistas” o “los traductores”. Pero no siempre lo estoy, porque los masculinos no siempre nos incluyen; en muchas ocasiones ni siquiera sabemos si nos incluyen o no; y lo que es peor: a veces creemos que estamos incluidas y no lo estamos.

Por ejemplo, a mí me enseñaron en la escuela que el lema de la Revolución Francesa era “Libertad, igualdad, fraternidad” y que fue entonces cuando se instauró el sufragio universal. Yo siempre me sentí incluida en esa “fraternidad” y en esa ”universalidad”, pero más tarde supe que el universo revolucionario no incluía a las mujeres, pues no pudieron ejercer su derecho al sufragio en Francia ¡hasta 1944!

También supe que la palabra “fraternidad” viene del latín “frater”, que significa ‘hermano’, pero ‘hermano varón’; es decir, «frater» no incluye a las hermanas. ‘Hermana’ en latín es ‘soror’. De ahí viene nuestra ‘sororidad’.

De este hecho lingüístico extraigo una consecuencia extralingüística: la sobrerrepresentación masculina y la infrarrepresentación femenina.

Los hombres, gracias al masculino plural, están sobrerrepresentados; siempre están nombrados, figuran en todas partes, en todos los ámbitos, lo hacen todo. Son capaces de hacerlo todo. Se ven y se sienten capaces de hacerlo todo.

A nosotras, en cambio, el masculino plural presuntamente genérico no nos representa del todo; nos infrarrepresenta; no figuramos, no aparecemos, no estamos y, en consecuencia, no nos vemos, no nos imaginamos a nosostras mismas en muchos ámbitos. Deducimos, pues, que esos ámbitos no nos corresponden, no son nuestro sitio, no debemos estar ahí.

& & & & & & & & &

Expuestas ya mis ocho resistencias, para terminar, solo me queda expresar un agradecimiento especial a todas las personas que, con mejor o peor intención, durante todos estos años me han repetido frases como estas:

Menuda memez, no habrá cosas más importantes de las que ocuparse, la mayor chorrada, así no se puede hablar, una tontada, una ridiculez, no es asunto de lingüistas serios, comete excesos, semejante payasada, contiene errores de bulto, atenta contra el sistema mismo de la lengua, yo así no hablaré en mi vida, busca la confrontación, es fruto de una neurosis obsesiva…

Sin su inestimable ayuda, este artículo no habría sido posible. Gracias, pues, de corazón.

febrero 2, 2016 en Doce Miradas

Porque a estas alturas del partido ya sabemos que uno más uno no son dos, o al menos no son sólo dos. E incluso a veces, 1+1 no suma sino le resta a alguno de los elementos (personas) de la ecuación.

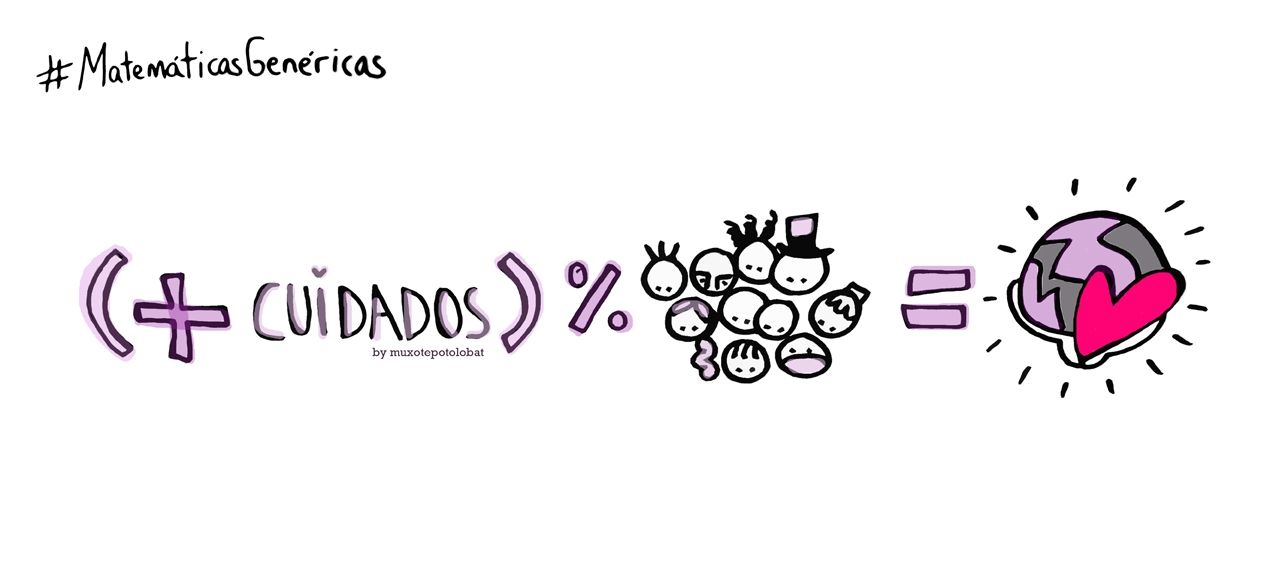

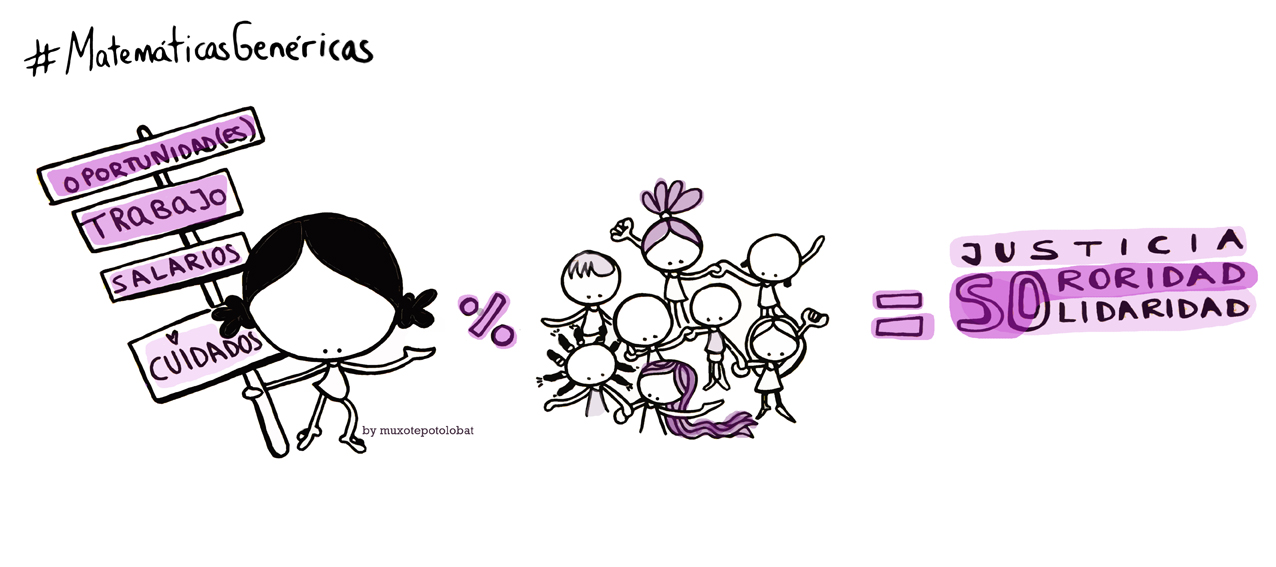

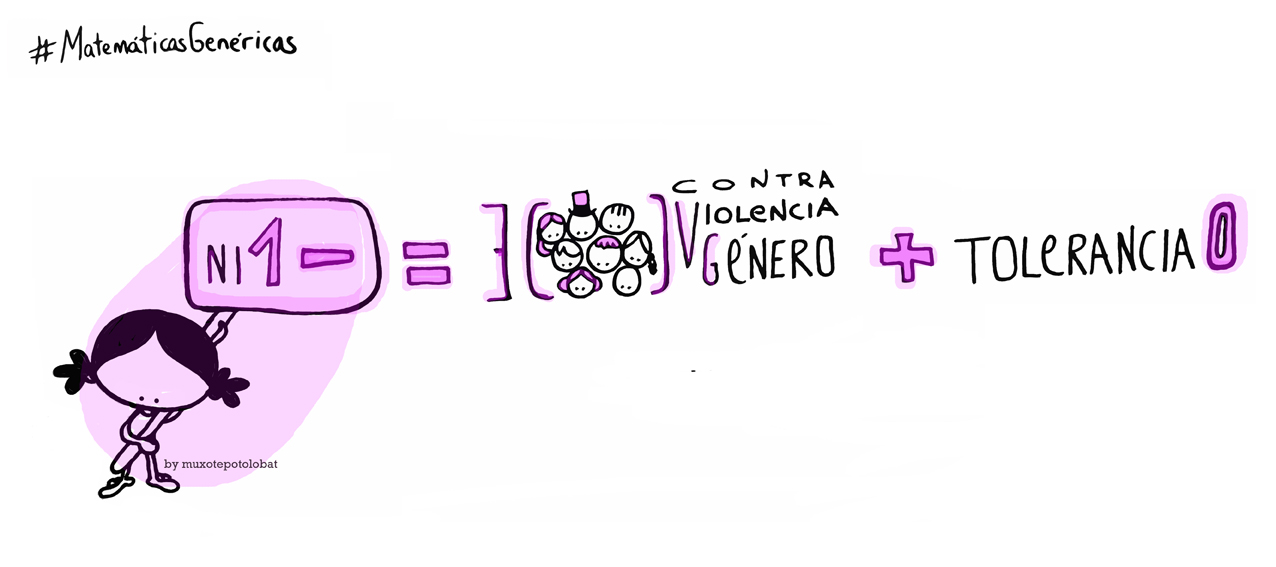

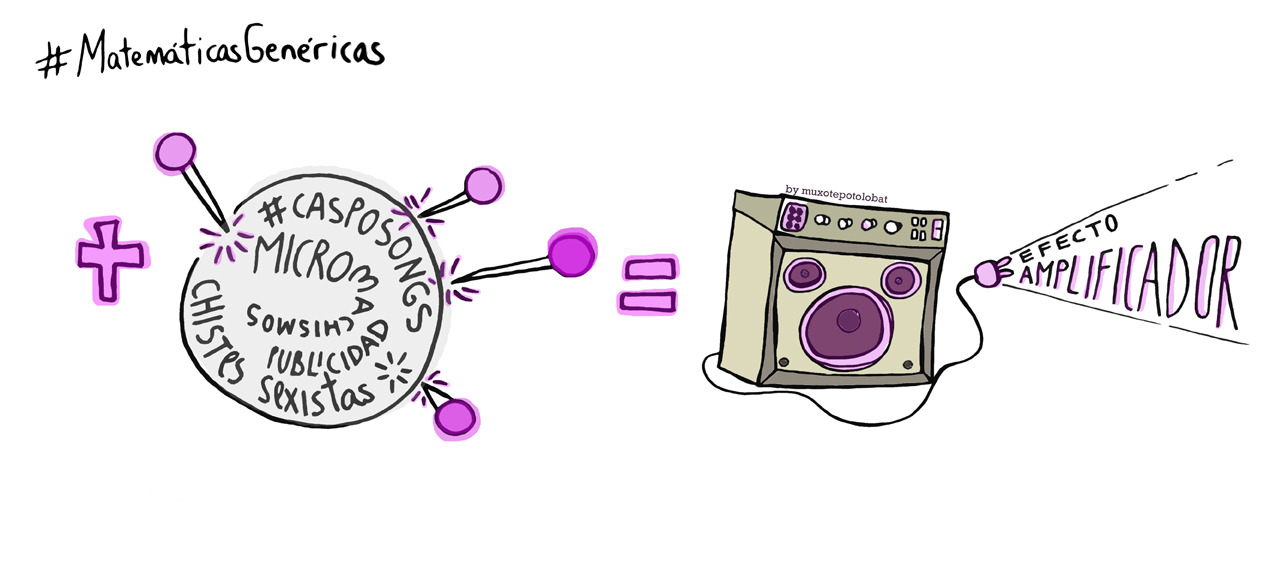

Pues en estas ando. Volviendo a lo básico. A las matemáticas más genéricas. Aquellas que quieren dibujar sumas positivas. Restas que nos hagan crecer y ser más. Divisiones que hablan de repartir, de compartir y de multiplicar. Y multiplicaciones que nos lleven a cambios reales.

Así que hoy dejo las palabras aparcadas, y os ofrezco dos cosas. Una, mi mirada, que pretende (re)crear las #Matemáticas Genéricas. Dos, una invitación, a seguir sumando(nos) y ofrecer nuestras propias sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, quizás alguna integral (si alguien se acuerda de cómo se hacían… ¡yo, ni idea!), y quién sabe si una raíz cuadrada.

#MatemáticasGenéricas. Yo+mis mil maneras de mover el corazón, de sentir… sin recetas ni fórmulas perfectas=¡Esa soy yo! (porque no hay una única manera de ser mujer, ni de realizarse, ni de ser completa, ni de amar, ni de crecer…). #MatemáticasGenéricas

Yo+mi media naranja=al riiico txupito de zumito de naranja y ¡¡brindo por tí!! #MatemáticasGenéricas

Mujeres+oportunidades+educación+Decisión&decisiones+gafitas moradas para mirar la realidad+tener la posibilidad de Vivir (con dignidad)-los techos de cristal=¡¡Vamos P´alante!! #MatemáticasGenéricas #TechosdeCristal

Si cuidamos más, si nos cuidamos más, si nos dejamos cuidar más… y si dividimos esos cuidados y esos cuidarnos y esos cuidarles también entre todos (las todas ya están un poco más en ello)= la ternura habitará el corazón del mundo. #MatemáticasGenéricas #Cuidados

A más oportunidad(es), trabajo, salarios equitativos , cuidados… que nos de para todas las personas del mundo mundial =mayor justicia, y mayor solidaridad (y así un mejor lugar para todos y todas ¿no?) #MatemáticasGenéricas #Igualdad

Para que no haya Ni UNA MENOS=todos, todas sin concesiones contra la violencia de género y tolerancia 0 #MatemáticasGenéricas #NiUnaMenos

Si nos sumamos a pinchar las burbujas de las canciones denigrantes (#casposongs),la publicidad sexistas, los micromachismos omnipresentes, los chistes sexistas=amplificaremos un espacio oxigenado libre de estereotipos tóxicos, sorderas crónicas y una cultura tremendamente patriarcal. #MatemáticasGenéricas

Súmate a hacer tu propia ecuación añádele el hashtag #MatemáticasGenéricas… y Twitteala! Posteala! Pégala en un tablón de anuncios… (y si quieres pónmela en copia en twitter en @miryamartola o añádela como comentario a este post) y construyamos entre todas y entre todos una nueva Matemática Genérica ¡¡y vamos a esparcirla!!

PD: y esta… un guiño, un regalito, un «regaliz»… a mis queridas miradas #nivelondecompis.

enero 19, 2016 en Doce Miradas

Ya han pasado casi tres semanas desde la Nochevieja del año pasado, tiempo insuficiente para que la justicia alemana haya esclarecido del todo lo que realmente pasó en Colonia y en otras ciudades alemanas, donde decenas de mujeres fueron violentadas y agredidas sexualmente por cerca de un millar de hombres.

Pero sí ha pasado el tiempo suficiente para que personas del mundo de la política y de los medios de comunicación hayan puesto el grito en el cielo y se hayan vertido ríos de tinta sobre estas agresiones, para destacar fundamentalmente el hecho de que los responsables de esta aberración son cerca de un millar de inmigrantes, concretamente “varones árabes y norteafricanos”, como afirmaba un artículo del diario La Gaceta, del grupo Intereconomía, cuyo titular me pareció uno de los más lamentables y tendenciosos que recuerdo:

¿El feminismo calla? Curiosa forma de decir que el movimiento feminista no está utilizando estos lamentables hechos para poner el foco en la procedencia de los asaltantes. Ese es el interés que está moviendo a algunos medios y poderes públicos a denunciar estas agresiones, y no la voluntad de hacer visible una realidad que otras muchas veces obvian: están agrediendo a mujeres.

Es oportunismo, o “purplewashing” (lavado púrpura), término que muy acertadamente ha utilizado Brigitte Vasallo en su reciente post para Pikara Magazine, titulado “Vienen a violar a nuestras mujeres”. Quiere Vasallo denunciar el mensaje de que los inmigrantes, y más concretamente un colectivo que está “de moda” como los refugiados, vienen a agredirnos.

Y yo me pregunto: ¿realmente creemos que a cualquiera de las mujeres agredidas sexualmente el pasado fin de año en Colonia le importaba algo el lugar de nacimiento o la religión de quien la estaba violentando y asaltando física y sexualmente? ¿Realmente hay personas tan ingenuas que pueden creerse que lo realmente significativo y sustantivo de ese hecho, la agresión, era si esos hombres eran o no nacionales, europeos, blancos, negros, judíos, cristianos o musulmanes, si eran rubios o morenos, si gordos o delgados, si altos o bajos, si refugiados o empadronados en su mismo distrito? ¡¡NO!! Rotundamente no. El hecho es que ellas estaban siendo usadas y abusadas por unos hombres que se sentían totalmente legitimados para asaltarlas y atacarlas.

Tras estos lamentables hechos, Alemania ya ha anunciado que quieren acelerar las deportaciones de extranjeros que delinquen, para regocijo de la ultraderecha germana, que ya se está frotando las manos e instrumentalizando la situación para elevar sus reivindicaciones de corte racista. ¿Realmente les importan las agresiones a mujeres, o que hayan sido extranjeros los agresores? Y si hubieran sido alemanes, ¿habrían condenado estos hechos con igual fuerza?

Y me sigo preguntando: ¿acaso algún político europeo se ha planteado que la petición de endurecimiento de las políticas migratorias y de acogida de refugiados no responde al castigo del hecho acontecido? Quiero pensar que sí, pero ¡qué bien viene para parar estos movimientos migratorios masivos que se les iban de las manos y no están sabiendo gestionar en ninguno de los países europeos!

Pienso en esas mujeres acorraladas, violentadas en sus más profundas intimidades, pienso en ese punto de violencia física y directa que aquellos hombres ejercían sobre ellas y necesariamente me digo que no, que aquí hay más. Toda esa masa de hombres, diversos entre sí, no se pone de acuerdo una noche como la de fin de año para atacar indiscriminadamente a una centena de mujeres. ¿O sí? ¿Qué hay detrás? Me viene a mi cabeza el triángulo de la violencia de Galtung y me cobra mucho sentido.

Es mi deseo, por si todavía no lo hecho explícitamente, poner el foco en la propia agresión y en la víctima, así como en el agresor, sin adjetivarlo como inmigrante, refugiado ni alemán. Cuando adjetivamos el sustantivo, pierde fuerza; es un agresor, un asesino, un violador, no importa su origen ni condición.

El sistema capitalista y patriarcal se protege a sí mismo. Aprovecha un hecho tan punible y deplorable como la agresión sexual a una mujer para poner el foco en la adjetivación del agresor. No es un agresor, ya que el foco está puesto en su condición de inmigrante ¡y encima refugiado! Hombre al fin. Hombre criado en una cultura patriarcal, tanto la alemana o europea como la siria, asiática o africana, cristiana, judía o musulmana. Está educado para usar y abusar de la mujer. Para cosificarla. No importa que sea agresor. La agresión a estas mujeres se ha usado, cosificado, para tener un buen pretexto, una buena excusa para arremeter contra el diferente (raza, nacionalidad, religión…) que viene a desestabilizar el sistema capitalista.

El patriarcado los une: a los unos, para sentirse con legítimo derecho de agredir sexualmente a las mujeres; a otros, para levantarse como salvadores de unas pobrecitas mujeres agredidas. Lo que menos importa es que hayan sido agredidas, ni que sean mujeres; lo importante y sustantivo es que el que agrede no es de casa y que esas mujeres son «las suyas». Propiedad, pertenencia y cosificación de nuevo.

Vamos a mirarlo desde otro punto de vista: mujer extranjera, inmigrante o refugiada, agredida sexualmente por hombres de la tierra. No digo que sea este caso concreto, pero ¿pensáis que la respuesta institucional sería la misma? ¿Pienso yo solamente que algunos de estos medios o instituciones silenciarían estos casos? ¿No lo están haciendo ya?

Las mujeres son diariamente asesinadas por sus parejas en sus propios hogares, en lo que se ha convertido en un lento y agónico feminicidio, sin que ningún medio de información mundial le dedique más que las líneas justas para simplemente levantar acta (y a veces ni eso, ya que se interpreta el hecho) de que una mujer ha sido asesinada, cuando no “fallecida” o “muerta” en su domicilio.

Y sigo pensando en el titular al que aludía al comienzo del post, que ha sido la chispa que me ha encendido y llevado a escribir estas líneas. ¿Que el feminismo calla? ¿Pero de qué árbol se han caído? ¿Quieren inflar aún más el globo del racismo y la xenofobia e intentan provocar a sectores estratégicos?

No seré yo quien hable en nombre del feminismo, pero yo no me callo. Denuncio estas agresiones a las mujeres, como tantas otras, pero tampoco me callo en señalar la instrumentalización que se está haciendo de este caso. Cuando asesinan, violan o agreden física o verbalmente a una mujer tampoco me callo, pero me pasa igual ante las agresiones racistas o xenófobas. ¿Será patológico? Me lo tengo que mirar.