La mirada de Violeta

octubre 18, 2016 en Doce Miradas

Violeta tiene doce años. Nombre de flor, de color y de feminismo. Ella es tan bonita como lo primero, tan viva como lo segundo y tan reivindicativa como lo tercero. Tiene esa edad maravillosa en la que las gestas no se eligen demasiado. Se mete una de lleno y ya está; porque es lo justo y no puede consentirse lo contrario. Violeta aún no tiene tramo recorrido para ponerle matices a la justicia y por eso para ella esa hermosa palabra conserva todo su inmenso valor.

Digo que es bonita porque mira limpio y quiere saber, entender y transformar su jardín de la infancia en un patio de encuentro donde suceden cosas que empiezan a parecerse a las de las personas adultas. Violeta es la mayor de mis dos hijas y una mirada de futuro seguida de cerca por su hermana. Ambas han sobrevivido a mi mala influencia y están encantadas de ser chicas, por mucho que a mí me cueste tanto entender que sea “divertido”, como dice Violeta.

Violeta ha crecido al arrope de Doce Miradas y se siente orgullosa de este proyecto que siente suyo porque ahí está su madre. También porque le enseña cosas que le hacen sentirse segura y fuerte, en este mundo en el que los chicos todavía tienen muchos más minutos de posesión de balón que las chicas.

Me he traído a Violeta a Doce Miradas porque tiene cosas que decir y las quiere compartir aquí, con todas vosotras y vosotros, para que la voz de las niñas de su edad – o al menos la de ella- se escuche. Porque las niñas son miradas de futuro, las que tendrán que seguir con nuestro trabajo, perseverar en la consecución de la justicia social y la igualdad de oportunidades, para que esta sociedad garantice un desarrollo real, confortable y seguro para todas las mujeres, en todas las partes del mundo.

A partir de aquí, me pongo contra la cámara y os dejo con las palabras de esta mirada, para mí tan especial: la mirada de Violeta.

¿Por qué te hace tanta ilusión esta entrevista?

Porque me hace ilusión poder decir cómo vemos las niñas, o como veo yo, la igualdad. Me gusta que se tenga en cuenta porque la visión de una niña puede ser distinta. Los mayores se lo piensan todo más y por eso creo que los niños y las niñas podemos tener una manera diferente de ver este tema y otros también.

¿Crees que el debate de la igualdad está suficientemente presente entre vosotras y vosotros?

Creo que -por lo menos entre la gente que yo conozco- está bastante presente. Pero cuando yo estoy con alguien y me doy cuenta de que no lo está teniendo en cuenta en algunas cosas que dice, yo trato de contarle cómo lo veo y de hacerle cambiar su manera de pensar. Si al final sigue sin pensar igual que yo, lo respeto.

¿Dónde crees tú que se adquiere la toma de conciencia por la igualdad? ¿En casa, en la escuela, en la calle…?

Creo que tanto en casa, como en la escuela, en la calle, en la tele… pero depende también de saber ver las cosas. Primero entendiendo qué es eso de la igualdad y después aprendiendo a mirar. Este es un tema muy grande y no toda la gente piensa lo mismo, cada uno lo ve como lo ve desde su manera de pensar. Si has vivido machismo en casa desde siempre, lo ves normal; y entonces es más difícil que lo reconozcas como un problema que hay que arreglar.

Es cierto que en la escuela hay una preocupación por educar en igualdad y creo que se está haciendo un trabajo importante entre profesorado y alumnado. Pero luego hay pequeños detalles que descubren micromachismos perfectamente tolerados por la sociedad. Ese “dile a la ama que…” O que habitualmente sea a la madre a quien se llame cuando hay que tratar cualquier tema fuera del aula…

Eso es verdad. Les sale natural. Y además es que la madre casi siempre es la que se ocupa y lo vemos normal. No lo hacen con mala intención. En el colegio se hacen a veces actividades para hablar de igualdad. Una vez en clase hicimos un debate y unas cuantas niñas intentábamos explicarle a un niño lo que pensábamos nosotras. Y no había manera. Se ponía a sacar otros temas. Pero en ese debate vimos que había niños de clase que también pensaban como nosotras.

¿Recuerdas que alguna vez te hayan tratado diferente por ser una niña?

Sí. Por ejemplo, en clase de gimnasia, cuando éramos más pequeñas, a las niñas no nos pasaban el balón porque “supuestamente” en deporte los niños son mejores. Pero ahora hemos conseguido que nos pasen la pelota. Les hemos hecho ver que también sabemos jugar; que habrá niños que jueguen mejor, pero también los habrá que jueguen peor que nosotras y que tenemos que jugar juntos los niños y las niñas.

¿Qué es el machismo?

El machismo es que el hombre se siente superior a la mujer. Pero no solamente los hombres son machistas, también hay mujeres machistas; aunque lo más normal es que sean ellos los machistas.

¿Por qué crees que hay mujeres machistas?

Porque hasta hace poco las mujeres no trabajaban fuera de casa. Y como ellos sí, ellos eran mejores y los que podían hacer cosas importantes. Las mujeres que han vivido esto como algo normal piensan que es así: que los hombres trabajan porque son mejores, más inteligentes o más importantes que ellas.

¿Conoces a niños o niñas machistas?

Niñas, no. Con los niños machistas que conozco ya he hablado algunas veces, pero son muy cabezotas. Ni siquiera discuten. Lo justifican todo “porque sí, porque sí…” por orgullo. Creo que no quieren ni pensar en lo que les digo porque como son chicos y serán hombres y creen que serán superiores… Creo que piensan que el feminismo les puede quitar sus ventajas. No dejan que les hables de feminismo.

¿Y qué es el feminismo?

Pues no es “todo lo contrario al machismo”. Porque eso sería el hembrismo. El feminismo se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. Muchos chicos no entienden que el feminismo da a los hombres y a las mujeres el mismo valor, pero que eso no quiere decir que vaya en contra de ellos.

¿Te gusta ser chica?

Sí. Porque no sé cómo es ser chico y ser chica me gusta bastante. Ser chica me parece que es mejor porque aunque tiene más dificultades, tiene más mérito. Es mucho más difícil. La sociedad les pide cosas más sencillas a los hombres o no les pide tantas como a las mujeres. Un hombre tiene más probabilidades de conseguir un trabajo que una mujer. Y además, los hombres tienen un cuerpo más fácil que no les da tantos problemas. Pero aunque es más complicado ser chica, me parece divertido.

¿Eres romántica?

Creo que sí. Pero no mucho. No soy melosa.

¿Qué es ser romántica para una niña de tu edad?

Es creer en el amor, en los detalles, en tener ciertos pensamientos bonitos sobre una persona…

¿Qué significa creer en el amor?

Saber que existe. Que es un sentimiento hacia otra persona que no puedes controlar pero que es muy bonito. Hay gente que no cree en el amor, como algunas personas que se dedican a la ciencia y a las que les cuesta mucho enamorarse porque analizan cada cosa. Pero si crees en el amor y eres romántica solo ves lo bueno. Aunque a veces no es tan bueno.

¿Cuándo no es bueno el amor?

Cuando no te corresponden. También cuando no coincides en la manera de pensar y una de las dos personas tiene que cambiar mucho para que no se rompa ese amor. También cuando hay machismo, porque entonces el amor ya no es bueno, no es amor. Si tratas a la persona que está contigo como si fuera inferior es que no sientes amor por ella.

¿Tú crees que existen los príncipes azules?

No. Es lo que nos han hecho creer a las niñas. Puede haber una persona que sea muy buena para ti, pero no será tan perfecta, no hay nadie perfecto. A mí la gente que parece perfecta no me gusta mucho; me gusta más la gente que es diferente, que tiene su propia manera de pensar.

¿Qué quieren ser tus amigas de mayores?

Una, psicóloga; otra, arquitecta; otra, pediatra. Una quiere trabajar con la física cuántica, otra forense…

¿Y tus amigos?

Hasta el año pasado, la mayoría, futbolistas. Este año ya alguno ha dicho que quiere ser médico, muchos no saben y unos cuantos todavía quieren ser futbolistas. Pero, vamos, yo creo que esto irá cambiando cuando sean más mayores. ¡Todos no van a poder ser futbolistas!

Ahora que acabas de empezar a estudiar en el instituto y que sois un poquito más mayores, ¿mejora la cosa?

Mejora un poquito. Vamos aprendiendo y es bueno que sigamos hablando, que siga habiendo talleres en los que podamos tratar sobre machismo y feminismo, y explicar bien lo que es cada cosa para que aprendamos a ver dónde hacemos las cosas mal y cómo se pueden hacer mejor para que mejore nuestra sociedad. Es bueno que las niñas o los niños que vemos comportamientos o formas de hablar que no respetan la igualdad lo digamos para seguir avanzando.

¿Cómo reacciona la gente de tu entorno cuando les haces ver que alguna actitud o algún comentario te ha parecido machista?

Depende. Los que todavía no quieren hablar de igualdad enseguida te dicen “venga, anda, que siempre estás con eso del feminismo y el machismo”. Pero también hay gente que escucha y que dice, “oye, me ha gustado lo que has dicho”.

¿Qué libros lees?

Me gustan los libros de historias que les pasan a los adolescentes: John Green, Blue Jeans… Porque muchas de las cosas que leo ya las estoy viendo en el instituto, algunas las estoy viviendo, y me llaman la atención porque quiero saber sobre eso. También libros de reflexiones sobre emociones (Hablo sola), la saga Crepúsculo…

¿Qué es lo que te gusta de la saga Crepúsculo?

Me gusta ese amor tan incondicional que hay entre los dos, pero lo que no me gusta es que él sea tan protector con ella, porque lo hace porque la subestima. Él es un vampiro y cree que es más capaz de protegerla de lo que lo es ella misma. Pero luego, la protagonista demuestra que ella también es capaz de cuidar de sí. Y eso me gusta. Está bien que él se preocupe por ella pero sin que piense que es débil y le necesita a toda costa.

A mí me dan un poco de miedo esas relaciones de amor tan intenso, tan incondicional, como tú decías… “Yo, donde tú vayas”, “sin ti yo me muero”… ¿No deja a las chicas muy indefensas, muy vacías, si ellos no están?

Sí. Pero creo que si una chica es fuerte, aunque esté enamorada lo va a seguir siendo. Lo importante es que las chicas sean fuertes, que se sientan bien ellas con o sin sus novios, sabiendo quiénes son, lo que quieren ser y cómo quieren comportarse.

En el caso de Bella, la protagonista de Crepúsculo, ella está dispuesta a morir por amor, a perder su condición de humana, para estar siempre con Edward. ¿Eso te parece bien? Esas novelas las leen muchas y muchos adolescentes. ¿No te parece que es arriesgado poner esa relación tan complicada como modelo de pareja ideal?

A ver: eso no es algo que pase normalmente. Yo no conozco vampiros. Sería bastante peligroso si cosas así pudieran pasar. Pero ¿por qué nos gustan tanto las novelas de Crepúsculo? Pues porque son historias que no pueden pasar, pero que a través de los libros las puedes vivir y te enganchan muchísimo porque son especiales. Es como Superman: nadie se pone una capa y vuela y salva al mundo, pero es divertido leer sus aventuras.

Yo sé que te gusta mucho la música, pero también sé que hay un tipo de música que no te gusta nada…

¡El reggaeton! No me gusta nada porque es ultramachista, subestima mucho a las mujeres y las letras son muy ofensivas.

Cuando te encuentras con alguien a quien le gusta este tipo de música ¿te pide el cuerpo decirle algo o cada cual que oiga lo que quiera?

Cada uno que oiga lo que quiera, pero yo no entiendo por qué a la gente le gusta tanto.

Hace unos meses veíamos un debate electoral en casa y te llamó la atención que ninguna de las cuatro personas invitadas a participar era mujer. ¿Por qué crees que las personas más importantes de esos partidos son hombres?

Pues porque, a día de hoy, todavía, el hombre tiene más importancia, se le considera mejor. Se sigue pensando que a las mujeres lo que se les da bien es la moda o cosas que no son tan importantes para la sociedad.

¿Y qué hacemos?

Pues intentar cambiarlo enseñando a la gente a ver que ese debate así es incompleto.

¿Cómo te ves de mayor? ¿Qué tipo de mujer crees que serás?

Creo que seré una mujer fuerte, porque estoy aprendiendo muchas cosas para llegar a serlo.

¿Cómo te ha influido Doce Miradas en ese aprendizaje de igualdad que estás haciendo?

Pues mucho. Porque desde que empezó Doce Miradas he leído o te he oído hablar de lo que escribíais y he aprendido mucho sobre el feminismo. Cada vez que en el cole se hablaba de algo relacionado con la igualdad yo decía “mi madre está en Doce Miradas y escribe sobre feminismo, y si queréis saber lo que piensan las mujeres, aquí tenéis esta página”. Y así os he ido recomendando a mucha gente.

Una canción feminista con la que podamos terminar esta entrevista.

Hay una de Malú que no es empalagosa y que me gusta mucho y que dice:

“Yo/ quiero/ yo/ puedo/ yo, que he aprendido a respirar del cielo./Yo/ quiero/ yo puedo volar/ vivir en libertad./ Ya no vuelvo a caer/ he aprendido a lamerme las heridas/ a poner el mundo bajo mis pies/ Levantarme y correr / cada vez que una herida me lastima/ sé que algo bueno viene después”.

#paseloquepase

A sus doce años, Violeta no sabe latín pero caza micromachismos con una agilidad que me hace sentir orgullosa y reconfortada. El compromiso por la igualdad tiene el trazado de un camino largo de tramos difíciles. Violeta aparta las piedras del camino y disfruta con el paisaje. Como ella misma dice: “ser chica es mejor porque aunque tiene más dificultades, tiene más mérito”. Punto redondo.

Los últimos sanfermines nos dejaron un reguero de agresiones sexuales, de violaciones y de denuncias. Hombres que agreden a mujeres, hombres jóvenes que agreden a mujeres jóvenes. Espeluznante. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? Estos chicos, estos hombres, ¿no aprendieron nada? ¿No aprendieron en sus escuelas el respeto hacia sus compañeras? En sus hogares, en sus familias, ¿de qué se hablaba? ¿En qué momento se les ocurre agredir de esta forma a una mujer? ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿No tienen hermanas, amigas, novias? ¿Qué significa la mujer para ellos? ¿No sienten? ¿No hay ninguno de ellos capaz de parar la agresión? ¿No hay ninguno capaz de detener la violación? Y además, tienen la desvergüenza de grabar la agresión. Algo grave le está pasando a esta sociedad. Como dijo Pedro Blanco,

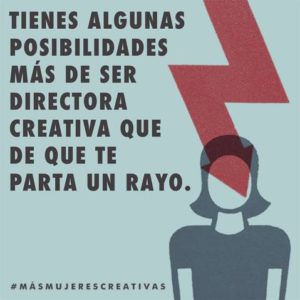

Los últimos sanfermines nos dejaron un reguero de agresiones sexuales, de violaciones y de denuncias. Hombres que agreden a mujeres, hombres jóvenes que agreden a mujeres jóvenes. Espeluznante. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? Estos chicos, estos hombres, ¿no aprendieron nada? ¿No aprendieron en sus escuelas el respeto hacia sus compañeras? En sus hogares, en sus familias, ¿de qué se hablaba? ¿En qué momento se les ocurre agredir de esta forma a una mujer? ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿No tienen hermanas, amigas, novias? ¿Qué significa la mujer para ellos? ¿No sienten? ¿No hay ninguno de ellos capaz de parar la agresión? ¿No hay ninguno capaz de detener la violación? Y además, tienen la desvergüenza de grabar la agresión. Algo grave le está pasando a esta sociedad. Como dijo Pedro Blanco,  Ya hemos comprobado que el techo de cristal es opaco, de un material duro, contundente, indestructible. Un informe realizado por Eada e Icsa Grupo sobre diferencias salariales y cuota de presencia femenina señalaba que el porcentaje de mujeres en cargos directivos ha caído con la crisis del 19,5 % en 2008 al 11,8 % en 2016. Y, por supuesto, la brecha salarial por género no ha hecho más que aumentar. Hay muchos detractores de las cuotas, pero estos datos son demoledores y, como nos contaba Miren Gutiérrez en su post

Ya hemos comprobado que el techo de cristal es opaco, de un material duro, contundente, indestructible. Un informe realizado por Eada e Icsa Grupo sobre diferencias salariales y cuota de presencia femenina señalaba que el porcentaje de mujeres en cargos directivos ha caído con la crisis del 19,5 % en 2008 al 11,8 % en 2016. Y, por supuesto, la brecha salarial por género no ha hecho más que aumentar. Hay muchos detractores de las cuotas, pero estos datos son demoledores y, como nos contaba Miren Gutiérrez en su post